越來越多的魚都在吃它,會影響我們的健康嗎?

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2021/5/5 11:31:07

塑料碎片,包括微塑料和微纖維,在海洋環境中隨處可見[1,2],同時每年仍有約800萬噸塑料進入海洋[3],保守估計來看,現在至少有5.25萬億塑料碎片在海洋表層水域循環[4]。

盡管一些塑料是來自海洋作業,但80%的塑料都被認為是源于陸地 —— 廢棄塑料材料因管理不善,會以垃圾、工業排放等形式通過河流、廢水排放、風、浪潮等方式進入海洋[5]。

實際上,塑料污染已經滲透到生物圈的幾乎每個方面,而且自二十世紀六十年代以來,全球塑料產量還以每年約8.7%的速度增長。

海洋里的塑料瓶 © richcareyzim/Pond5/WWF=US

雖然我們對海洋塑料的來源以及在自然中的降解有了相對深入的研究,但它們在海洋生態系統食物網中的流動以及對人類健康構成的隱患都還不完全清楚。

之前熊貓君曾討論過科學家在正常生理懷孕女性的胎盤樣本中檢測到微塑料碎片的發現,今天我們將繼續微塑料與人類健康的話題,講講那些吞食微塑料的魚兒們……

流入海洋的微塑料

海洋環境中的微塑料通常以顆粒、碎片或纖維的形式存在,由多種聚合物組成[6]。有些聚合物的密度高于海水,那么預計就會沉到海底,如聚酰胺、聚酯、聚氯乙烯(PVC)和丙烯酸等;密度低于海水的常會漂浮在水面上,如聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯。

塑料在進入海洋時,它本身不同的聚合物類型、形狀、密度等特性都會影響到分解速率,從而進一步決定了它在水體中的不同移動方式,比如浮力越大的塑料就越有可能被洋流和風攜帶跨越不同環境。

印度洋拍攝到的塑料碎片 © naturepl.com / Alex Mustard / WWF

在陽光和波浪等自然力下,塑料還會被分解成微塑料,即小于5毫米的不均勻的顆粒,這里的定義通常也包括了小于1微米的納米級塑料碎片。它們存在于沉積物、海洋表面、水體、動物甚至是空氣中,最常見的塑料類型是聚乙烯(常見于塑料袋)和聚丙烯(常見于塑料瓶蓋、漁具等)[7]。

人們一般將微塑料分為初級和次級。初級指的就是最初生產的小于5毫米的微塑料,像是許多個人護理產品含有的塑料微珠就是一個典型的例子[8]。2015年的數據估計,僅在美國,每天就有80億粒塑料微珠進入水生棲息地里[9]。但好的方面是,現在這種微珠正在全球范圍內被逐步淘汰。

塑料微珠 © Flickr / MPCA Photos

次級指的是那些由大型物品的分解而產生的微塑料,主要來源于紡織品的微纖維、輪胎磨損以及最終會由于風化分解成微塑料的較大塑料物品[10]。

也就是說,即使塑料的生產完全停止、塑料垃圾不再傾倒,海洋中的微塑料還是會繼續增加,因為較大的塑料垃圾還在分解為次級微塑料[8]。

越來越多的魚在攝入微塑料

海洋生物攝入塑料可能是塑料進入生態系統的主要途徑之一[11]。海洋魚類攝入塑料的報道最早出現在不到50年前[12],并在過去10年里持續成為越來越受關注的研究課題。

然而,隨著研究越來越普遍,評估方法也得到了改進,過去許多的研究結果可能面臨著缺乏標準化的問題,并且僅總結了現有數據,沒有提供關于海洋魚類攝入微塑料情況的綜合分析。

五帶豆娘魚(Abudefduf vaigiensis)與一次性塑料袋

© Magnus Lundgren / Wild Wonders of China / WWF

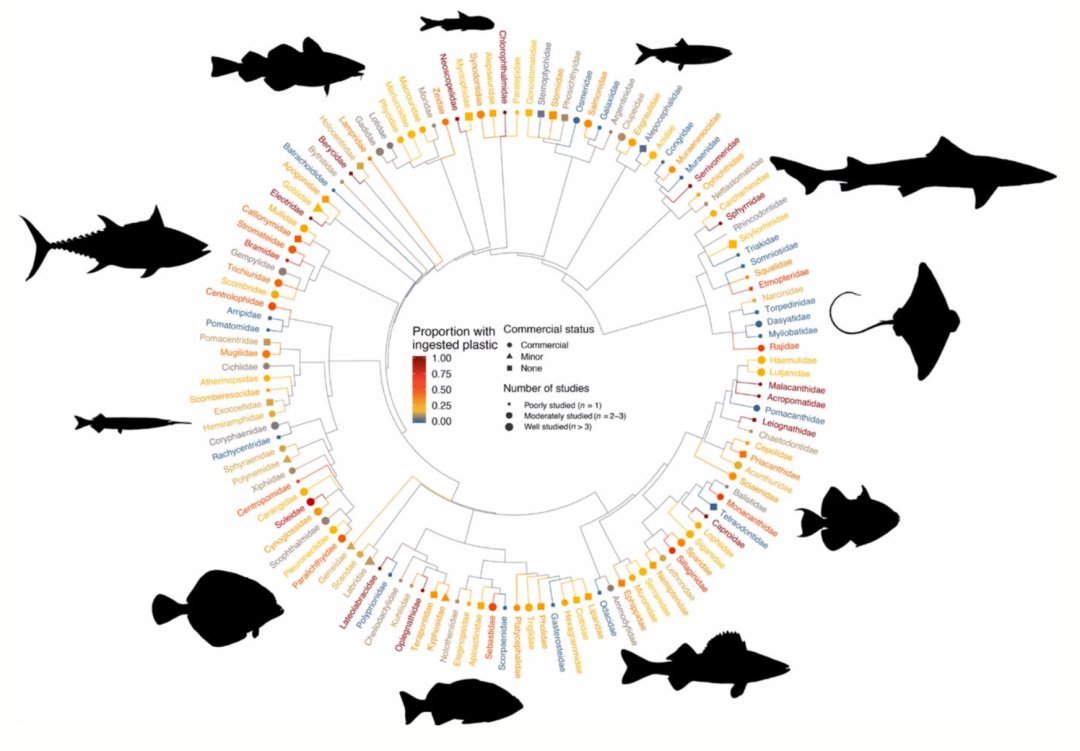

考慮到這樣的認識空缺,今年二月發表在《全球變化生物學》(Global Change Biology)期刊上的研究[13]匯集了1972-2019年之間發表所有關于該問題的科學研究報告,建立了現有最大的海洋魚類攝入微塑料的數據庫,同時也跟蹤監測了魚類與塑料垃圾共存的狀況后指出:

在對555個海洋和河口魚類物種的171,774條個體進行研究后發現,有超過三分之二的物種存在攝入微塑料的現象,共計為386個物種,其中210個物種因具有經濟價值成為了商業捕撈的目標。

不僅如此,研究還強調海洋魚類攝入微塑料的發生率在過去十年里翻了一番,且還在以每年2%以上的速度增長……

該研究調查的139科下魚類的塑料攝入情況,更多細節請參考原文 [13]

然而,研究物種中僅有四分之一曾被充分研究,發現牠們經常會攝入塑料;并且仍缺乏許多魚類群體的情況,尤其是深海魚類,牠們幾乎沒有被研究過。

進一步地,研究團隊還分析了地理、生態和行為因素在跨物種攝入微塑料中產生的影響。結果表明,水體中的塑料豐度與動物的塑料攝入量呈正相關。比如底棲物種更有可能在淺水中攝入微塑料;相反,遠洋物種更有可能會攝入混合層以下的微塑料。

路氏雙髻鯊(Sphyrna lewini) © naturepl.com / Doug Perrine / WWF

其中移動性掠食動物攝入微塑料的可能性最高,比如處于食物鏈頂端的雙髻鯊科(Sphyrnidae)物種;食草動物和濾食動物的攝入幾率則相對較低。

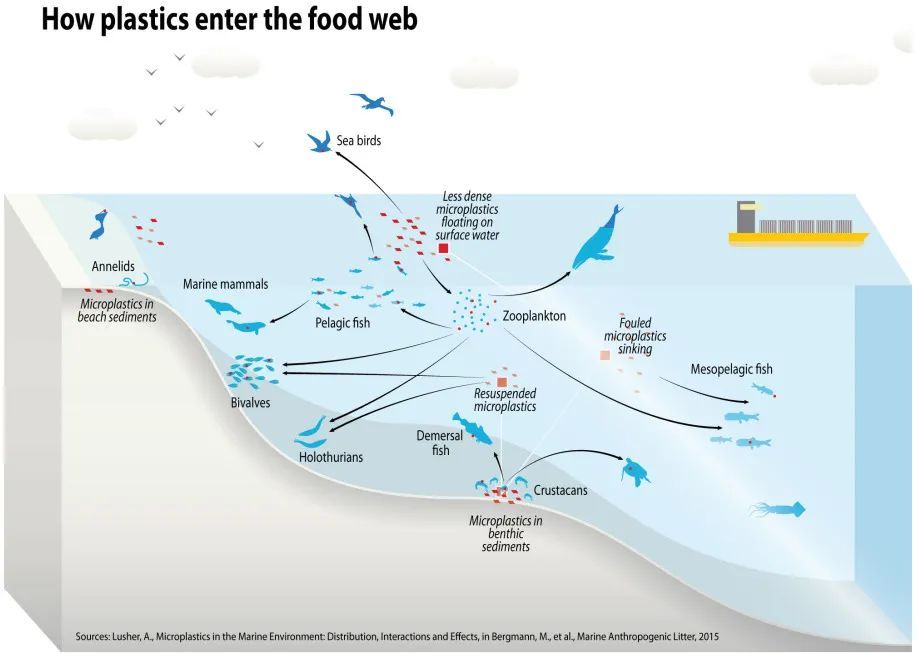

除此之外,研究團隊還發現海洋中層的燈籠魚類會攝入水面的微塑料并在深海處排泄,這很可能就是海洋表面微塑料移動至海底變成海洋垃圾匯集地的關鍵原因。

這會如何影響我們的健康

海洋和河口魚類資源為數十億人提供了經濟來源和營養補充[14]。然而,一個主要的擔憂是,已經證實有210種攝入塑料的魚類是商業捕撈的目標,而真實數字可能還會更高。

根據過去的研究,我們了解到微塑料會污染魚的身體組織,比如塑料衍生的化合物會轉移至魚身上,從而導致其活性降低、肝功能受損和腦損傷[15]。

但實驗室研究常用的微塑料濃度都高于平均的環境濃度,因此微塑料在自然界中是否會通過生物積累對行為、生理、健康或食物網產生負面影響(也包括了野生魚類攝入微塑料所產生的影響),仍然未得到足夠研究[16]。

此外,盡管還沒有確鑿的證據,但人們也越來越擔心塑料或來自塑料的污染物會通過食用海鮮而在人類體內積累。

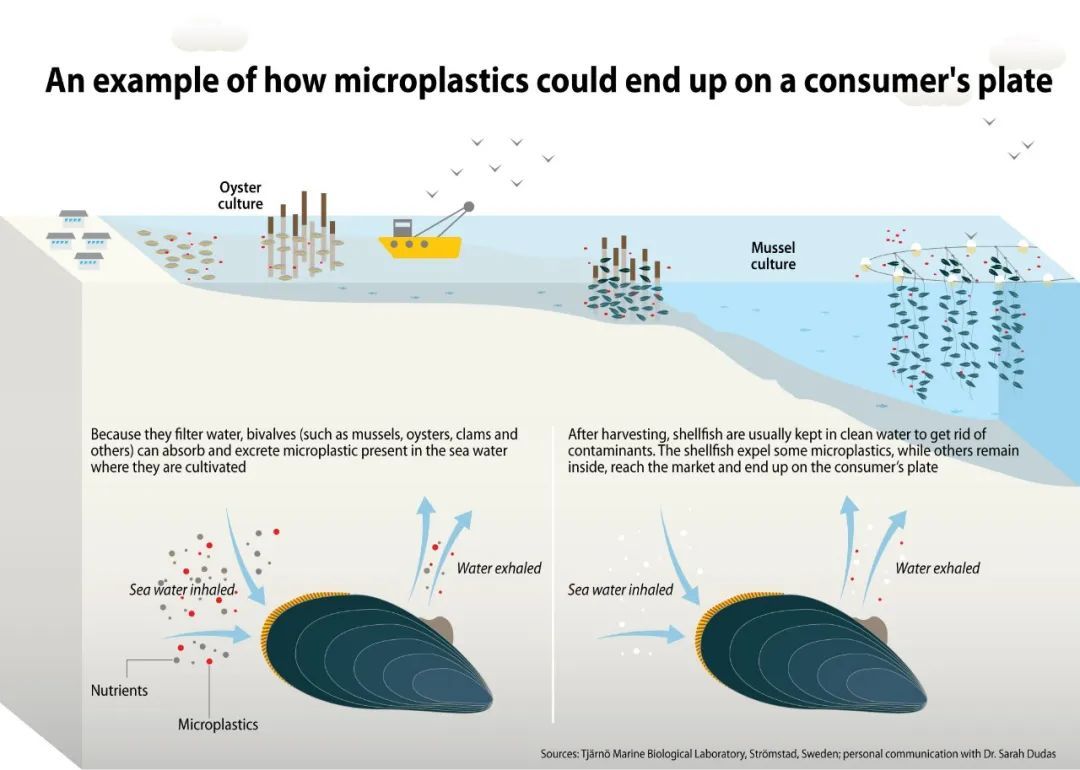

微塑料可以被貝類等海洋物種攝入,有可能會在食物鏈上生物累積并進入人類的飲食

© Originally published by Marine Litter GRID-ADRENAl, Maphoto/Riccardo Pravettoni

www.grida.no/resources/6915

通常來講,海鮮確實是人類接觸微塑料的主要途徑之一。在過去的近半個世紀,全球水產需求已增加了5倍。2014年全球人均海鮮消費量超過20公斤,其中一半來自野生捕撈,一半來自水產養殖。

在水產養殖中,通過在池塘、水箱或選定的水體中飼養動物來控制環境條件是可能的,而且動物在水產養殖中的壽命通常比在野外環境的要短,這可能意味著更少接觸和攝入微塑料的機會。但這方面的研究還是比較少,對養殖和野生魚類以及貝類的微塑料差異尚不明確。

由于微塑料體積小,它們很容易被多種海洋生物攝入,并通過食物網在多種生物中傳遞、轉移[17]。比如一些浮游生物和食物鏈底部的幼蟲、大小無脊椎動物以及魚類都有攝入微塑料的記錄,并在捕食性鯽魚體內也觀察到了微塑料的營養轉移[18]。

塑料如何在海洋環境中移動的視覺參考圖

© Originally published by Marine Litter GRID-ADRENAl, Maphoto/Riccardo Pravettoni

www.grida.no/resources/6904

因此,微塑料存在于許多供人們食用的物種中,包括魚類。通常這些微塑料顆粒會集中在生物體的消化道中,那么在食用整只的雙殼類動物和小型魚類時更有可能遇到微塑料。

考慮到水和鹽很多都是從自然界中提取的,過去也有研究調查了用這些成分制成的產品,發現例如啤酒、蜂蜜、海鹽等產品中都含有微塑料。

攝入微塑料對我們人類健康是否存在影響,主要取決于接觸濃度。但由于目前對微塑料研究的數據空缺,仍沒有足夠的信息來評估人類可能通過食物接觸到的微塑料的真實數量。

2008年,曾在一條紡綞鰤(Elagatis bipinnulata)的胃里發現了17個微塑料碎片,

這是在其分布國市場上較為常見的一種魚

© Marcus Eriksen, 5 Gyres Institute

理論上,微塑料主要會以物理和化學兩個途徑對人體造成影響。從物理效應上來看,人體的排泄系統會清除微塑料,攝入的微塑料和納米塑料約有90%可能通過糞便被處理掉[19]。那么,影響滯留率和清除率的因素則是微塑料的大小、形狀、聚合物類型以及附著的化學添加劑[20]。

雖然我們對累積的微塑料物理效應了解較少,但初步研究已經證明了一些潛在的危害,包括加劇炎癥反應、與塑料顆粒大小相關的毒性、附著化學污染物的遷移轉化和對腸道微生物組的破壞[21]。

淺礁上的一次性塑料袋 © Shutterstock / John Cuyos / WWF

從化學效應上來看,塑料上附著的化學添加劑可能會產生毒性作用。此外,微塑料富集持久性有機污染物的能力也引起了人們的擔憂,也就是說,微塑料可能會把有害的持久性有機污染物轉移給海洋動物,繼而轉移給人類[20]。

同樣地,如上文所述,微塑料與動物組織之間的化學分區是一個動態過程,我們仍對海洋微塑料在自然界中的生物累積、動力學和物化特性等研究很少。

凈塑自然,為我們的健康減負

我們現在已經知道人類會攝入微塑料。但不光是海鮮,我們呼吸的空氣、吃的食物以及喝的水都可能被微塑料污染。根據研究表明,一個普通人每周可能會攝入大約5克的微塑料[22],這相當于一張信用卡的大小。

因此,評估微塑料對生態系統和食品安全的影響、提高對潛在毒理學機制和公共健康影響的認識十分緊迫。

創意概念圖:由塑料袋制成的魚,旨在突顯海洋與河流的塑料污染問題

© Shutterstock / Plotnikova Tatiana / WWF

我們同時也希望,在可能的情況下能夠識別低風險的海鮮品種、生產方法和地區,并通過調整各種海鮮加工以及烹飪方法,減少微塑料攝入并保留營養物質,而不是簡單地倡議消費者避免食用海鮮。

2019年,世界自然基金會(WWF)在全球發起“凈塑自然”的號召,從支持全球減塑國際政策、推動企業踐行循環經濟與責任、助力城鄉的廢物管理等方面著手,配合提高社會對塑料問題意識的宣傳教育工作,降低排放到自然環境的塑料廢棄物數量。

在我國,熊貓君一直在為實現“凈塑自然”而努力,并推動“凈塑城市”在中國落地。目前三亞市和揚州市已首批加入該倡議,在此,我們也期盼更多城市加入WWF“凈塑城市”倡議,以城市之名,為自然減塑。

© Plastic Smart Cities

而我們每個人都可以從簡單的第一步做起,如拒絕使用一次性塑料制品,選擇可重復使用的水杯、餐具、環保購物袋等,重復使用塑料制品,做好源頭分類,支持回收……

[1] Bergmann, M., Wirzberger, V., Krumpen, T., Lorenz, C., Primpke, S., Tekman, M. B., & Gerdts, G. (2017). High quantities of microplastic in Arctic deep-sea sediments from the HAUSGARTEN observatory. Environmental Science and Technology, 51, 11000–11010.

[2] GESAMP. (2016). In P. J. Kershaw & C. M. Rochman (Eds.), Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: Part 2 of a global assessment. International Maritime Organization.

[3] Gourmelon G. Global plastic production rises, recycling lags. Vital Signs. 2015.

[4] Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, Thiel M, Moore CJ, Borerro JC, et al. Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS One. 2014;9(12):e111913. doi: 10.1371/journal.pone.0111913.

[5] McKinsey & Company. Saving the ocean from plastic waste | McKinsey & Company. 2015

[6] Microplastics in the marine environment: a review of the methods used for identification and

quantification. Hidalgo-Ruz V, Gutow L, Thompson RC, Thiel M Environ Sci Technol. 2012 Mar 20; 46(6):3060-75.

[7] Lost at sea: where is all the plastic? Thompson RC, Olsen Y, Mitchell RP, Davis A, Rowland SJ, John AW, McGonigle D, Russell AE Science. 2004 May 7; 304(5672):838.

[8] GESAMP. Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment. IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/ UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 2016:220 p.

[9] Scientific Evidence Supports a Ban on Microbeads. Rochman CM, Kross SM, Armstrong JB, Bogan MT, Darling ES, Green SJ, Smyth AR, Veríssimo D Environ Sci Technol. 2015 Sep 15; 49(18):10759-61.

[10] Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate and effects. Duis K, Coors A Environ Sci Eur. 2016; 28(1):2.

[11] Galloway, T. S., Cole, M., & Lewis, C. (2017). Interactions of microplastic debris throughout the marine ecosystem. Nature Ecology & Evolution, 1, 1–8.

[12] Carpenter, E. J., Anderson, S. J., Harvey, G. R., Miklas, H. P., & Peck, B. B. (1972). Polystyrene spherules in coastal waters. Science, 178, 749–750.

[13] Matthew S. Savoca, Alexandra G. McInturf, Elliott L. Hazen. Plastic ingestion by marine fish is widespread and increasing (2021)

[14] Food and Agriculture Organization. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 – Meeting the sustainable development goals. FAO.

[15] Mattsson, K., Johnson, E. V., Malmendal, A., Linse, S., Hansson, L. A., & Cedervall, T. (2017). Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain. Scientific Reports, 7, 1–7.

[16] Bucci, K., Tulio, M., & Rochman, C. M. (2020). What is known and un- known about the effects of plastic pollution: A meta-analysis and systematic review. Ecological Applications, 30, e02044.

[17] Cole M, Lindeque P, Fileman E, Halsband C, Goodhead R, Moger J, et al. Microplastic ingestion by zooplankton. Environ Sci Technol. 2013;47(12):6646–6655. doi: 10.1021/es400663f.

[18] Nano-plastics in the aquatic environment. Mattsson K, Hansson LA, Cedervall T Environ Sci Process Impacts. 2015 Oct; 17(10):1712-21.

[19] EFAS Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA J. 2016;14(6):n/a.

[20] Lusher A, Hollman P, Mendoza-Hill J. Microplastics in fisheries and aquaculture: status of knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 2017;(615).

[21] Plastic and Human Health: A Micro Issue? Wright SL, Kelly FJ Environ Sci Technol. 2017 Jun 20; 51(12):6634-6647.

[22] K. Senathirajah, T. Palanisami, University of Newcastle, How much microplastics are we ingesting? Estimation of the mass of microplastics ingested.Report for WWF Singapore, May 2019

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn