寧夏濕地動態監測試點工作研究報告

專業號:毛金濤 2019/3/21 11:48:44

第一部分:項目執行情況

本項目的主要目標是為濕地資源的保護和合理利用提供及時、準確的基礎資料和依據,為分析寧夏濕地資源年度動態消長規律、建立中央和地方《綠色發展指標體系》和《生態文明建設考核目標體系》及履行《濕地公約》等相關國際公約提供科學數據支撐。

項目研究團隊采用的研究方法包括文獻收集、專家咨詢、實地調查、綜合研討等方法。

其一,收集文獻資料方面,主要收集了基礎地理信息數據,包括2010年濕地調查數據,2016年、2017全區高分影像圖,全區行政界線矢量數據,全區林地保護利用規劃數據,相關市區的水資源分布圖等。

其二,專家咨詢,對于調查方法、抽樣方法、統計方法等,征求了領域內相關專家的意見,為進一步正式開展研究奠定了基礎。

其三,實地調查,在內業判讀的基礎上,對選取的濕地斑塊進行了濕地外業調查,即對國家林業局林業調查規劃院勾繪的寧夏濕地動態監測數據中濕地丟失需確認斑塊及抽樣斑塊進行的現地核實。

其四,綜合研討,在資料收集、理論研究、實地調查過程中,課題組成員多次內部研究討論,并邀請一些專家學者參與討論,圍繞其中的核心問題集中討論,形成統一意見。

第二部分:項目執行進展

(1)已完成國家林業局林業調查規劃院勾繪的寧夏濕地動態監測數據中濕地斑塊數量20%的外業調查任務

采用系統抽樣的方法,對下發數據進行系統抽樣,按照20%抽取比例進行外業核實。

(2)已完成國家林業局林業調查規劃院勾繪的寧夏濕地動態監測數據中濕地丟失需確認斑塊外業調查

為降低調查誤差。針對濕地丟失需確認斑塊進行外業全部驗證。

第三部分:下一步計劃

下一步圍繞研究目標,在前述工作的基礎上,繼續開展以下研究任務:

其一,針對抽樣濕地斑塊進行分析,分析本次現地抽樣斑塊濕地類與國家林業局林業調查規劃院勾繪的寧夏濕地動態監測數據濕地類產生誤差的原因。

其二,采用統計方法,根據抽樣強度匯總計算寧夏濕地動態監測成果并與2010年數據進行對比分析。

其三,與省級項目密切聯系,進行必要的交流、咨詢、指導。

其四,配合國家林業局林業調查規劃院,提供有關數據支撐,完成有關全國濕地動態監測技術規程。

第一章 引言

本章主要簡介項目來源、承擔單位,概述項目研究的目標和任務,制定研究計劃和方案,并說明項目執行概要。

1.1項目簡介

1.1.1項目背景

《中共中央國務院關于加快推進生態文明建設的意見》指出:要充分認識加快推進生態文明建設的極端重要性和緊迫性,切實增強責任感和使命感,牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的理念,堅持綠水青山就是金山銀山。確保濕地面積不低于8億畝,適當增濕地生態空間。

《生態文明體制改革總體方案》指出:必須保護濕地等自然生態,建立濕地保護制度,將所有濕地納入保護范圍。確定各類濕地功能,規范保護利用行為,建立濕地生態修復機制。

濕地是“地球之腎”,是“生命搖籃”,是人類賴以生存、繁衍的重要生態基礎。濕地不僅為人類提供了豐富的物質產品,而且具有調節氣候、降解污染、調蓄洪水、防止自然災害、維持生物多樣性等多種生態功能,是自然界生物多樣性、生產力最高的生態系統之一。濕地的獨特價值和重要功能已得到國際社會的公認,濕地保護已引起全球廣泛關注,正成為各國政府生態公益事業重要工作領域。

作為世界上濕地類型齊全、數量較多的國家之一,中國擁有《濕地公約》所認定的全部42種濕地類型。中國濕地總面積位居亞洲第一,世界第四。

濕地具有不可替代的社會經濟和生態價值,對相關數據的系統化積累和使用對于濕地保護和可持續利用來說是一個不容忽視的重要課題。

為收集數據資源,中國政府先后在全國范圍內展開了兩次濕地資源調查,但是數據收集的周期跨度很大(十年),連續性不強,作為動態監測未免牽強。

第一次濕地調查始于2001年。由于當時技術條件有限,欠缺清晰的基礎圖鑒,雖然建立起一個數據庫,數據與地圖關聯略顯粗糙。

第二次全國調查始于2009年,于2013年完成。開展全國調查的目的是對目前國內的濕地資源及其環境進行評估,以掌握它們的動態,從而建立全國性的濕地數據和管理平臺,為決策的制定和管理提供精確的數據支持。此次全國調查涵蓋了所有類型的濕地資源,包括海岸濕地、湖泊濕地、沼澤濕地、總覆蓋面積超過8公頃的人工濕地等,長度超過5公里及以上的河流濕地。調查分為宏觀和微觀兩種。來自清華大學、中南林業調查規劃設計院和國家林業局調查規劃設計院的人員將對從各省收集到的數據進行核查。RS圖像由中國資源衛星應用中心提供。地理信息由國家測繪地理信息局提供。數據獲取途徑包括使用‘3S’技術的宏觀級監測法,以及現場調查式的微觀手段。

基于二次全國調查取得的的數據和信息,基本建立了一個系統合理的數據庫(例如,在濕地、衡量性技術標準和濕地分類方面完善的程序編碼),從而為構建一個全國覆蓋最全面、數據質量最可靠的國家級濕地數據和信息管理系統打下了良好的基礎,也為建立國家級保護地信息管理系統奠定了良好開端。

為及時掌握我區的濕地資源的動態變化,進一步查清家底,根據國務院辦公廳印發的《濕地保護修復方案》和國家林業局關于在寧夏開展全國濕地動態監測試點的要求,依據《全國濕地資源調査技術規程(試行)》和《寧夏濕地資源調查技術細則》,國家林業局決定從2017年起逐年開展寧夏濕地動態監測工作。

1.1.2項目組織

為了推動中國濕地保護事業的發展,由全球環境基金資助、聯合國開發計劃署負責執行、中國國家林業局實施《加強中國濕地保護體系、保護生物多樣性》規劃型項目,該項目包括7個項目,其中之一是“CBPF-MSL:增強濕地保護地子體系管理有效性,保護具有全球意義的生物多樣性”項目。

按照項目文件設計,國家林業局成立了國家項目辦公室,負責全面管理該規劃型項目的實施。在國家項目辦主任的領導下,國家項目辦從國家層面為該規劃型項目的實施提供支持和協調。

項目于2013年11月正式啟動,為期5年。

本項目的宗旨是通過加強中國濕地保護地子體系,增強其全球重要濕地生態系統的保護管理,從而實現保護全球生物多樣性的效益。

本項目的目標是加強濕地保護地子體系的能力,有效應對現有的和不斷增加的對全球重要生物多樣性的威脅因素。為實現該目標,本項目設計了三項成果:

成果1:通過增強濕地生態代表性以及管理能力,加強濕地保護地子體系的建設。

成果2:通過將濕地保護地因素納入部門規劃主流化進程,減少對濕地保護地的外部威脅。

成果3:增強有關濕地保護地的知識管理、經驗共享和意識教育。

為獲取濕地資源本底數據和信息,為履行《濕地公約》和貫徹落實黨中央、國務院上述文件,國家林業局決定在全國各省區開展濕地年度動態監測,建設全國濕地年度動態監測數據庫。為此,國家林業局決定先期在寧夏全境開展濕地年度動態監測試點工作,為建設全國濕地年度動態變化數據庫先行試點、摸索經驗,并將寧夏試點的成功經驗在全國推廣。

本合同承擔方為北京中林國際林業工程咨詢有限責任公司將與本項工作的技術支撐單位--國家林業局調查規劃設計院密切合作,在UNDP-GEF項目辦和地方政府主管部門的支持下,完成本次試點工作。

1.2項目目標和任務

1.2.1項目目標

II.合同目標

1.基于上年度寧夏濕地監測結果(第一次以2013年濕地調查結果為本底數據),按照《寧夏濕地資源調査技術細則》中的濕地分類標準,將濕地型歸入對應的濕地類,對本年度與上一年度的濕地類和面積發生變化的區域(包括:濕地類和邊界變化,新增濕地和減少濕地的位罝、范圍、面積和分布等)開展監測和分析,重點監測人為活動影響濕地變化的區域,將變化情況落實到每一個濕地斑塊對濕地變化較大區域,結合現地調查核實并生成成果報告及成果數據庫。

2.通過支持在寧夏全境開展濕地年度動態監測試點工作,為在全國各省區開展濕地年度動態監測,建設中國濕地年度動態監測數據庫摸索經驗,以期實現及時、精準獲取每個省份濕地面積的年度動態數據,為分析中國濕地資源年度動態消長規律,履行《濕地公約》等相關國際公約提供科學數據支撐。

1.2.2項目任務

III.任務

本合同承擔方將與本項工作的技術支撐單位--國家林業局調查規劃設計院密切合作,在UNDP-GEF項目辦和地方政府主管部門的支持下,完成本次試點工作。具體任務包括:

設計適合于寧夏全區的濕地年度動態監測評估指標體系和方法。

(1)監測評估指標體系的設計應基于第二次全國濕地資源調查成果(寧夏部分)和上年度寧夏濕地監測結果(以2013年濕地調查結果為本底數據),依據《全國濕地資源調査技術規程》(試行)和《寧夏濕地資源調查技術細則》中的濕地分類標準,將濕地型歸入對應的濕地類,對本年度的濕地類和面積發生變化的區域開展監測并與上一年度相關數據進行對比分析;

(2)監測評估指標應包括面積、濕地類型、分布邊界變化以及新增濕地和減少濕地的位罝、范圍、面積和分布及變化原因等等,特別應注重監測人為活動影響濕地變化的區域,將變化情況落實到每一個濕地斑塊對濕地變化較大區域,結合現地調查核實并生成成果報告及成果數據庫;

(3)除常規外業實地調查方法外,設計采用的監測方法還應包括采用衛星遙感、地理信息系統(GIS)、等現代技術手段;所設計的監測評估指標體系和方法應便于進行數據判讀、解譯、差異分析;可用于在多個時空尺度上開展濕地資源動態監測研究,獲得全區濕地資源時空變化特征2.按照工作計劃,應用所設計的監測評估體系和方法,在寧夏全境范圍內開展濕地年度動態監測工作并形成寧夏濕地動態監測結果分析報告。報告應體現濕地斑塊變化情況,報告內容(含附件)應包括:

1)按濕地類分的寧夏濕地資源斑塊區劃修正數據;

2)外業驗證資料,包括但不限于表格、圖件、照片及驗證建議;

3)外業驗證報告,給予驗證資料,對驗證的背景、意義、目標作闡釋,對抽取斑塊的數量、類型、占比作統計,對正判率、驗證建議作分析,提出綜合意見;

寧夏濕地動態監測結果分析報告;

1.總結寧夏開展監測的試點工作經驗,為2018年全國濕地年度動態監測提供可復制可借鑒的寧夏經驗;

按項目辦要求提交工作進展報告和最終報告。

1.2.3項目預期產出

IV.預期的產出

本分包合同的預期產出包括:

適合于寧夏全區的濕地年度動態監測評估指標體系和方法;

寧夏濕地動態監測結果分析報告;

寧夏開展監測的試點工作經驗總結。

| 產出 | 完成時間 | 文本 | 備注 |

| 第1月 | 中文3份 | 在工作計劃中應明確規定任務產出,任務團隊成員構成及分工,時間進度要求 |

|

| 中文3份 |

|

| 第2月 | 中文3份 |

|

| 第3月 | 中文3份 |

|

| 第5月 | 中文/英文摘要各3份 | 總結所開展的工作和取得的產出,對今后工作提出建議。還應包括(1)寧夏開展監測的試點工作經驗總結;(2)為相關機構起草全國濕地年度動態監測技術規程提供技術支持等內容 |

第二章 寧夏濕地動態監測采用的主要方法

基于濕地保護地體系的本質和基本功能,從理論上分析其資金需求,結合濕地保護地體系資金投入情況,概述濕地保護地資金來源。

2.1項目監測方法

基于2013年濕地調查結果為本底數據,按照《寧夏濕地資源調查技術細則》中的濕地分類標準,對本年度的濕地類型和面積發生變化的區域(包括:濕地類型和邊界變化,新增濕地和減少濕地的位置、范圍、面積和分布等)開展監測和分析,重點監測人為活動影響濕地變化的區域,將變化情況落實到每一個濕地斑塊。對濕地變化較大區域使結合現地調查核實。

主要采用內業判讀和外業驗證相結合的方式進行。

2.1.1濕地分類依據及資料收集

(1)分類依據

依據《全國濕地資源調査技術規程》(試行)、《寧夏濕地資源調查技術細則》中的濕地分類標準,將寧夏的濕地共分為:河流濕地、湖泊濕地、沼澤濕地和人工濕地等4類濕地。

(2)資料收集

文字資料收集:寧夏回族自治區自然條件資料,濕地分布的各市(區)、縣自然條件資料,包括:地形地貌、氣象、水文、土壤等資料。

圖件資料收集:寧夏回族自治區高分遙感影像圖、地形圖(1/10000和1/50000)、全區行政界限矢量數據等。

第二次全國濕地調查成果數據。

2.1.2解譯標志的設立

(1)遙感影像解譯

本次寧夏回族自治區濕地資源動態監測,按照《全國濕地資源調查技術規程》的規定,使用以近兩年(即2016年和2017年)濕地豐水期的高分影像數據為主要數據源, 其影像覆蓋寧夏回族自治區全境。遙感影像解譯是對高分影像數據進行處理,包括幾何精校正、圖像增強和圖像鑲嵌處理。

①幾何精校正;

高分影像數據的幾何精校正包括三個環節:一是控制點選取;二是像素坐標變換;三是像素重采樣。具體步驟如下:

A.控制點選取

在1:5萬比例尺的地形圖上選取控制點。控制點選擇要求:

在1:5萬比例尺的地形圖上選擇明顯、未發生變化的地物點,如道路交叉點、水壩頭等作為控制點。

每景高分影像控制點不少于50個,且分布均勻。

控制點平均中誤差不大于1個像元,即不大于20米。

B.像素坐標變換

高分影像數據像元坐標轉換依據二元齊次多項式轉換為高斯投影下的西安80坐標系下的地理坐標。

二元齊次多項式方程如下:

x=a0+(a1X+a2Y)+(a3X2+a1XY+a5Y2)+(a6X3+a7X2Y+a8XY2+a9X3)…(1-1)

x=b0+(b1X+b2Y)+(b3X2+b1XY+b5Y2)+(b6X3+b7X2Y+b8XY2+b9X3)…(1-1)

式中:x、y為某像元的原始圖像坐標;

X、Y為糾正后同名點的地理坐標;

ai,bi為多項式系數(i=0,1,2…)。多項式系數ai,bi按照最小二乘法解出。

C.像素重采樣

選用立方卷積法對遙感數據進行重采樣,以生成高質量的幾何精校正遙感圖像。當影像存在跨帶問題時,采用如下方法進行處理:

當調查區在相鄰兩帶的面積相差較大時,將面積較小的部分所在帶換算到面積較大的部分所在帶;當調查區在相鄰兩帶的面積相近時,應移動中央子午線,中央子午線應位于調查區中央區域。

寧夏回族自治區處于高斯-克里格投影的第18帶,本次遙感區劃判讀采用的遙感影像數據均不存在跨帶問題。

②圖像增強

對遙感數據以濕地資源為主體進行圖像增強處理,采用分段線性拉伸進行圖像增強處理,盡量增大不同地物間的色彩反差,同時兼顧全景的效果,做到圖面影像色彩層次分明,明暗適當,地物可識別性好。

③圖像鑲嵌

對多景遙感影像進行鑲嵌處理。當鑲嵌的影像存在色調差異時,要對影像進行均衡處理,使相鄰影像色調一致。

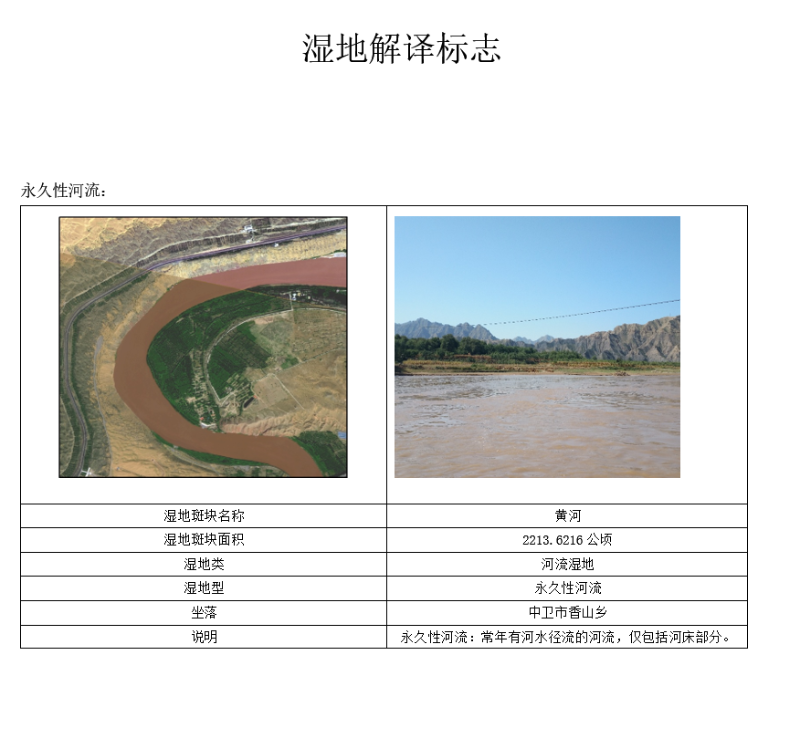

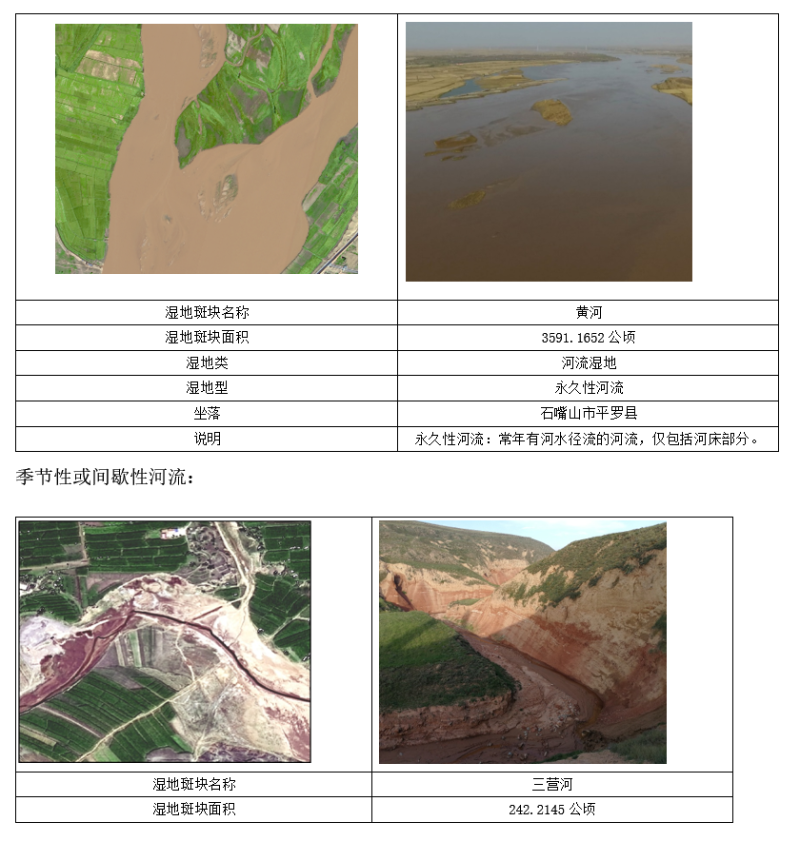

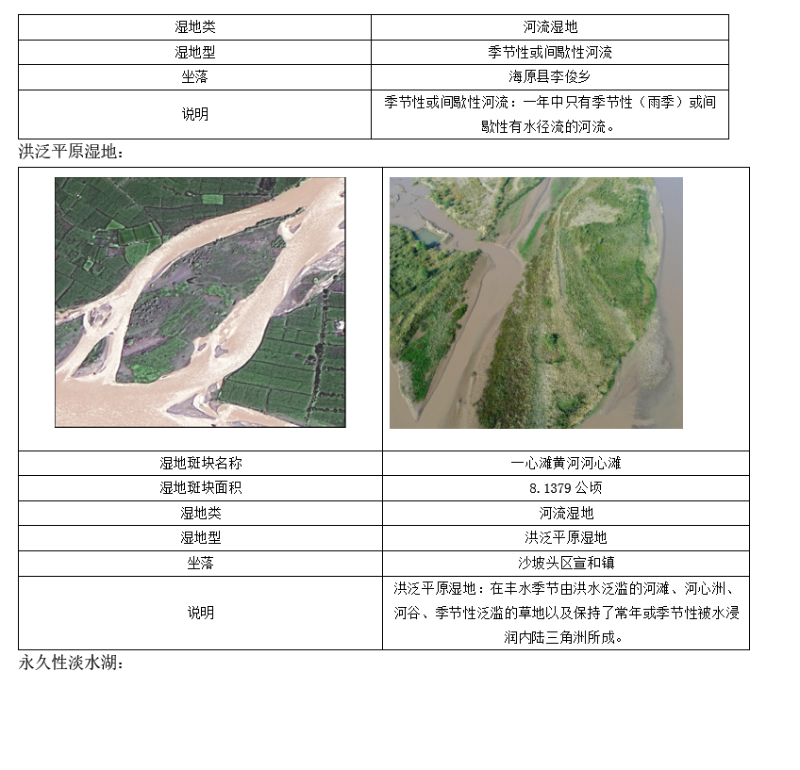

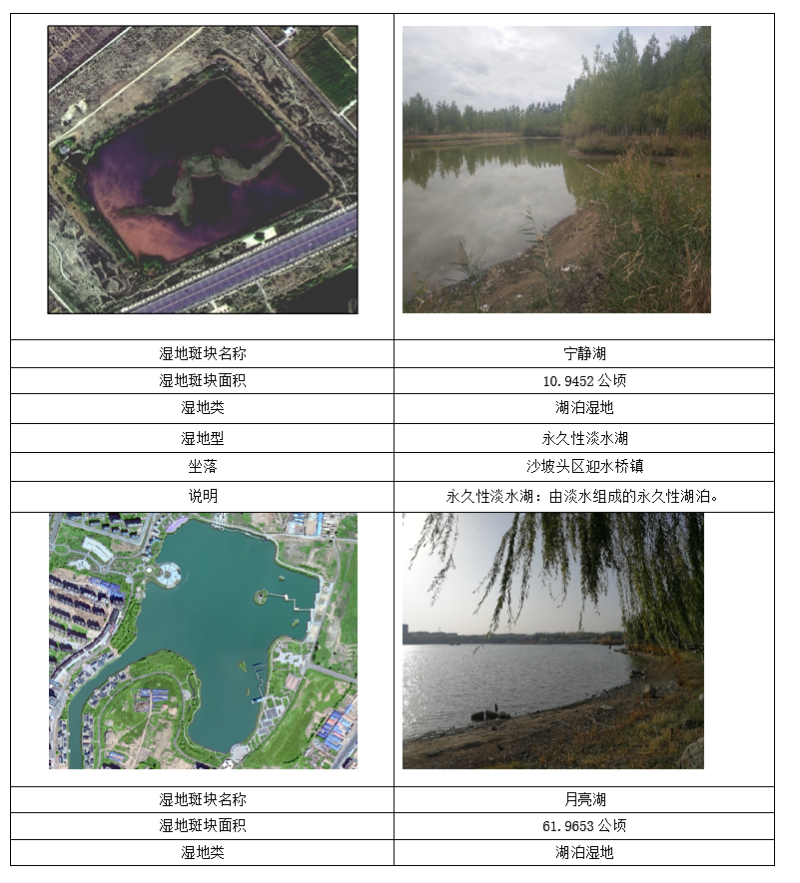

(2)濕地解譯標志的建立

①建立原則及要求

依據遙感影像解譯的基本原理,采用遙感信息與地學資料相結合、現地調查與現有資料、專家經驗相結合的手段,通過綜合分析與主導分析相結合的方法,建立不同數據源、不同時相(物候)、不同類型的濕地解譯標志。

具體要求:

A.根據遙感影像的不同數據源、不同時相(物候)、不同的目的判讀因子,分別建立調查區遙感工作所需的解譯標志,并具有全面性和代表性;

B.按濕地遙感調查解譯標志記錄卡的要求,清楚描述直接判讀要素(色調、形狀、大小、紋理、陰影等)及間接判讀要素(地物分布位置和獲取時相等);

C.以影像特征差異最大化、最清晰化為原則,并力爭做到誰判讀區劃誰建標,規范準確建立解譯標志。

D.建標線路不少于5條,調查區域內各類型濕地判讀因子的解譯標志不能遺漏,每個濕地型的解譯標志不少于5,所有解譯標志總數不少于50個。

②解譯標志建立步驟

通過對濕地遙感調查區內水文、土地覆蓋、地形、地貌、氣象、土壤、植被等背景資料進行整理分析,收集與影像信息相關的資料,開展野外踏勘調查,通過專家知識的推理,建立各濕地類型與影像的色調、紋理和形狀等特征的相應關系,形成解譯標志。

具體步驟:

A.室內預建

首先全面觀察調查區遙感影像,了解監測區地形地貌、目的類型特征分布情況及交通狀況,然后根據解譯任務的需要,在項目判讀分類系統下,初步制定所要建立解譯標志的類型、數量,選取的野外踏查點應滿足遙感影像色彩類型齊全,有充分代表性;有分類系統中較全的判讀因子,同時判讀人員要熟悉監測區情況,并設計外業調查路線圖。

B.現地調查。

按照設計的外業調查路線圖,使用高分影像圖、GPS現地定位,通過無人機航拍將現狀地形地物拍攝成圖像資料,調查記載所到地塊的經緯度(公里網坐標)、濕地類、濕地型。

C.建立解譯標志

依據濕地遙感調查解譯標志,綜合野外踏查的實際,將遙感影像平面地圖特征與解譯標志記錄卡上記錄的實地情況一一對照,以遙感影像色調、紋理為基礎,依據現地調查記載的濕地類型、植被類型、優勢植物種等信息,并充分利用調查區內的水文、地形、地貌、氣象、土壤、植被等背景資料,通過野外踏查和室內分析對判讀類型的定義、現地實況形成統一認識,建立各類型與影像特征的對應關系,形成判讀標準。同時,在實際判讀過程中,繼續確認解譯標志的準確性和完整性,必要時修訂解譯標志。

D.建立解譯標志庫

將已形成的解譯標志,按下表的格式建立濕地資源遙感調查影像解譯標志庫,根據實際判讀過程中出現的新情況,繼續補充完善解譯標志庫,并對其進行動態管理、更新與維護。

寧夏主要濕地類型的遙感解譯標志描述如下所示(共30個)。

2.2濕地監測內業判讀與外業抽驗

2.2.1濕地監測數據內業判讀

1.內業判讀

a.人機交互判讀

內業判讀是在判讀人員正確理解濕地分類定義的情況下,參考有關文字、地面調查資料等,在GIS軟件支持下,將相關地理圖層疊加顯示。將計算機屏幕放大到1:2.5萬比例尺以上。全面分析遙感圖像數據的色調、紋理、地形特征等,將判讀類型與其所建立的解譯標志有機結合起來,準確區分判讀類型。以面狀圖斑和線狀地物分層判讀,建立判讀卡片并填寫遙感信息判讀登記表。

判讀勾繪圖斑界線須與遙感影像圖上不同類型變更線相吻合,并且閉合。相鄰景(幅)應自然接邊,線要素與面要素既要進行幾何位置接邊,又要進行屬性接邊 。

數據具有嚴格的拓撲結構,不存在拓撲錯誤。必填屬性數據不能為空值,相關圖層(類型圖斑與線狀地物、類型圖斑與權屬界線等)的空間關系必須正確。

判讀結果須經地理信息系統軟件,進行數字化錄入至圖形數據庫中。濕地斑塊或濕地區須按《全國濕地資源調查技術規程》的要求進行編碼和屬性描述。提交成果采用Arc/Info格式。

b.圖斑判讀

濕地判讀最小單位為8公里,變化斑塊最小面積為1公頃。每個判讀樣地或圖斑要按照一定規則進行編號,作為該判讀單位的唯一識別標志。采用計算機屏幕上直接勾繪判讀為主,GPS野外定位點為輔,按判讀單位逐一填寫判讀因子,生成屬性數據庫。

c.濕地類判讀

判讀范圍為寬度在10米以上、長度在5千米以上的河流。如果遙感影像達不到判讀要求,可以采用典型調查的方式進行,即借助地形圖和GPS野外定點調查現地調繪。

為了提高面積量算的準確性,對于寬度大于3像元河流的按面狀斑塊解譯,寬度小于3像元的河流按線狀斑塊解譯。高分影像分辨率為1-2m,河流起調寬度在10m以上。在遙感影像上,由于河流與非河流光譜差異比較明顯,故10m寬度的河流能夠分辨,因此河流整體采用面狀斑塊勾繪。在區劃判讀過程中,依據其他資料估算河流的平均寬度,再由現地調查進行修正。

d.雙軌制作業

要求一人按圖斑區劃因子進行圖斑區劃并進行判讀,另一人對前一人的區劃結果進行檢查,發現區劃錯誤時經過協商進行修改;區劃確定后第二人進行“背靠背”判讀,判讀類型一致率在90%以上時,可對不同圖斑進行協商修改,達不到時重判。

利用衛星遙感圖像進行濕地資源調查是一項新的技術,不同的調查人員會因理解、經驗等方面的差異,在遙感圖像判讀過程中容易出現漏判、錯判的現象,通過雙軌制作業,提高目視判讀的一致率,對有異議的圖斑類型通過協商取得一致意見,并可以及時發現存在的問題,不斷積累經驗,將解譯標志與顯示狀態(色彩、色調、紋理、形狀、分布)等有機結合起來,準確區分判讀類型。

2.數據統計

a.面積求算

遙感影像判讀完成后,在GIS軟件中,將面狀濕地判讀圖、線狀濕地判讀圖、分布圖和境界圖進行疊加分析,求算各圖斑的面積,面積單位為公頃,輸出的數據保持小數點后一位。

b.數據記錄和統計

遙感判讀濕地斑塊的記錄內容:

濕地名稱:根據現有的濕地名稱或地形圖上就近的自然地物、居民點等進行命名。

濕地類型:按照濕地分類的要求,分4大類進行填寫。

濕地面積(公頃):按照遙感影像判讀的數據填寫。

按全區分縣(市)行政區劃圖疊加,統計出各類型濕地、濕地總面積和其他土地利用類型面積。

3.精度要求

按照《全國濕地資源調查技術規程》的要求,濕地判讀正確率95%以上,濕地類型判讀正確率90以上。其中:

河流濕地95%以上;

湖泊濕地95%以上;

沼澤濕地90%以上;

人工濕地92%以上;

4.數據庫字段要求

表1.1 數據字段要求表

| 編號 | 字段名 | 中文名 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 備注 |

| 1 | SHENG | 省(區、市) | 字符串 | 2 |

|

|

| 2 | XIAN | 縣(市、旗) | 字符串 | 6 |

|

|

| 3 | XIANG | 鄉 | 字符串 | 3 |

|

|

| 4 | SDBHYY | 濕地變化原因 | 字符串 | 2 |

|

|

| 5 | YSDL | 原濕地類 | 字符串 | 1 |

|

|

| 6 | YSDMJ | 原濕地面積 | 雙精度 | 18 |

|

|

| 7 | JCND | 監測年度 | 字符串 | 4 |

|

|

| 8 | XSDL | 現濕地類 | 字符串 | 1 |

|

|

| 9 | XSDMJ | 現濕地面積 | 雙精度 | 18 |

|

|

| 10 | BZ | 備注 | 字符串 | 50 |

|

|

5.拓撲質量

數據庫各空間要素應滿足基本的拓樸質量,規定如下:

a.圖層內拓撲質量

圖層內要素是否重疊或自重疊、相交或自相交、是否閉合。

b.圖層間拓撲質量

濕地圖層要素是否超出對應的行政區范圍。

c.碎片多邊形質量

面層是否存在不符合上圖要求的碎片多邊形。

6.內業匯總

a.濕地類型和面積匯總:根據遙感解譯結果、外業調查成果和相關資料,將各濕地斑塊以及屬性輸入GIS軟件的數據庫,通過匯總統計,得到各濕地區、濕地類、濕地型等的各種因子。

b.各濕地類、型間的相互轉化及各類、型的面積變化匯總統計。

c.對擬似新增、消失的濕地斑塊匯總統計。

2.2.2外業抽驗

1.抽樣方法及外業斑塊抽樣數量的確定

外業調查前,結合前期在室內對濕地變化的判讀結果,對疑似新增、消失的濕地斑塊,依據濕地監測技術規程全部進行核實;新增、消失濕地斑塊以外面積差異超過10%的濕地斑塊采用分層系統抽樣調查。

室內抽樣方式為:

以市作為一級分層條件,以濕地類作為二級分層條件,對濕地變化的斑塊按照變化面積由大到小進行抽樣編號排序,從變化濕地斑塊總數中抽取濕地斑塊進行現地核實,抽樣方法如下:

a.采用隨機不放回抽樣,從抽樣總體斑塊中抽取樣本斑塊,計算抽樣數量,其公式為:

n=Nt2P(1-P)/N△2+t2P(1-P)

其中:

n:為樣本量,即理論抽樣斑塊數量;

N:為樣本總量,即所抽樣濕地斑塊總數量(本次抽樣濕地斑塊總數為2131個);

Z:為統計量,置信度為95%時,t=1.96;

Δ:為誤差值,定為5%;意為面積誤差值不超過5%;

P:為概率值,取值0.8;意為第一輪遙感解譯誤差值為80%;

通過計算得到本次抽樣斑塊總數為246個,

抽樣概率K=(n/N)×100%,經計算抽樣概率為18.68%;

抽樣間隔為Z=1/K,經計算抽樣間隔為5。

b.根據公式中計算出的概率確定分層系統抽樣的抽樣間隔,即××市××濕地抽樣概率為18.68%,抽樣間距為5,對該市變化的斑塊根據不同濕地類進行分組,每組按斑塊變化面積由大到小進行排序編號,每組中從編號1-5號的濕地斑塊中隨機抽取一個序號為a的斑塊作為抽樣起始,其他抽取斑塊為a1=a+5、a2=a1+5、……(抽樣斑塊數量≥1個),將各組抽樣數相加得到實際抽樣數227,與理論抽樣數246相比較,抽樣斑塊減少了19個,經計算抽樣誤差為7.7%,實際抽樣數接近理論抽樣數,且抽樣誤差較小,因此該抽樣方法切實可行。

2.濕地斑塊外業驗證。

對系統抽樣所抽取的濕地斑塊及下發數據中疑似丟失的濕地斑塊、按照設計的外業調查路線圖進行現地驗證。

驗證使用室內制作的高分影像圖的工作底圖、用GPS現地定位,并通過無人機航拍將現狀地形地物拍攝成圖像資料,對抽樣所選擇的、數據庫中疑似丟失、新增的濕地斑塊等進行現場驗證。

驗證這些濕地斑塊的行政區范圍、經緯度(公里網坐標)、濕地類、面積等,并現場登記記錄。

2.3濕地監測內外業成果質量控制

1.內業成果質量控制

a.數據完整性、規范性

數據是否符合濕地資源動態監測技術規程中對數據規范性、完整性的要求,是否存在丟漏項。

是否滿足濕地資源動態監測技術規程中對濕地數據命名的規范性、完整性的要求。

b.數據有效性

對數據文件是否能夠正常打開進行檢查。數據是否符合濕地資源年度監測技術規程中對文件格式的要求。

c.空間數據規范性

(a)圖層完整性檢查。必選圖層是否齊備,是否滿足數據庫規范的要求。

(b)數學基礎是否正確,平面坐標系是否采用“1980西安坐標系”,高程系統是否采用”1985國家高程基準”,投影方式是否采用高斯-克呂格投影。

(c)各圖層空間位置是否相同。

d.空間數據標準性、符合性

(a)圖層名稱、圖層屬性字段的數量和屬性字段的名稱、類型是否符合數據庫標準的要求。

(b)圖層名稱、圖層屬性字段的長度、小數位數是否符合數據庫標準的要求。

e.代碼一致性

(a)字段值是代碼的字段取值是否與數據庫標準中設置的代碼一致。

(b)每個圖層要素代碼字段的取值是否唯一并符合數據庫標準的要求。

f.數值范圍規范性、符合性

字段取值是否符合數據庫標準中規定的值域范圍。

g.編號唯一性

編號字段取值是否唯一。

h.表格數據

(a)表格數據結構一致性,各表格字段數據和字段的名稱、類型是否符合數據庫標準的要求。

(b)各表格字段長度、小數位數是否符合數據庫標準的要求。

(c)表格數據代碼一致性是否與數據庫標準中設置的代碼一致。

(d)表格數值字段的取值是否符合數據庫標準中規定的值域范圍。

i.表內邏輯一致性

(a)濕地斑塊界限是否與市縣界銜接。

(b)濕地斑塊編號中市縣代碼與市縣名稱是否對應。

(c)濕地變化原因填寫是否正確,濕地面積增加的斑塊變化原因不能出現減少原因,濕地面積消失的斑塊變化原因不能出現增加原因。

(d)成果數據庫中濕地斑塊面積應大于或等于濕地監測規范中要求的最小面積。

2.外業成果質量控制

a.外業驗證是否將所抽取的濕地斑塊全部驗證;是否對疑似丟失、增加的濕地斑塊全部驗證;

b.是否按照設計的外業調查路線圖進行現地驗證。

c.現場登記記錄表是否對這些濕地斑塊的行政區范圍、經緯度(公里網坐標)、濕地類、面積等填寫正確。

3.調查成果質量控制

a.內部質量控制

為保證本項目成果質量,項目組專門成立項目質量檢查組,質量檢查組采取自檢、互檢和專檢三級質量檢查制度,嚴格執行“項目小組內自檢、項目小組之間互檢、質量檢查組專檢”的質量檢查程序。做到分工責任明確、層層把關,保證各項成果準確無誤。

(a)自檢:

由項目小組人員對當日外業勘查數據、記錄、底圖、內業判讀資料、數據成果、圖件、表格等進行自檢,達到查缺補漏,糾正錯誤的目的,使各項指標全部達到規范要求。

(b)互檢:

由項目小組人員分別對其他各項目小組外業核查數據、內業判讀數據進行互檢,使互檢率達到100%,同時對外業核查發現的問題進行針對性的重點檢查。

(c)專檢:

由質量檢查組對完成自檢和互檢的項目進行專門檢查與核查,并檢查實施技術方案的執行情況、總結報告、工作報告等的編制及資料分類整理是否符合要求。

b.自治區級質量檢查

自治區濕地辦對完成項目內部質量檢查的市(縣、區)進行專門檢查與核查,

(a)檢查內容:重點檢查外業調查與內業處理的工作情況。外業檢查內容主要針對重點調查濕地進行,包括調查方法、濕地調查表格填寫、調查人員野外工作能力等;內業檢查包括收集數據是否準確、可靠,調查表格是否規范,數據處理和匯總、調查報告、圖面資料是否符合要求。

(b)檢查數量:區級檢查的外業工作量占全部工作量的5%以上、遙感判讀樣地檢查數量應占圖斑總數10%以上;

(c)檢查方法:按照前期確定的抽樣斑塊,對這些抽樣斑塊采用隨機抽樣的方法進行檢查。不得隨意更改開展工作前確定的抽樣斑塊,以保證檢查對象能客觀反映其質量。

外業檢查樣地可由被檢查人員陪同檢查人員到現場進行。檢查時盡量使用原用儀器和專業工具。

內業檢查由被檢查人員提供成品交檢查人員檢查。各項檢查都有檢查記錄,進行質量評價。

檢查工作結束后提交檢查報告。外業階段的檢查在外業前、中、后期分別開展,內業工作檢查按照內業工作流程分別進行。

(d)驗收與質量評定:外業檢查內容合格率達85%以上,內業檢查內容合格率達95%以上為檢查合格。

第三章 濕地動態監測工作情況說明

3.1項目招投標情況

2017年9月13日,國家林業局/聯合國開發計劃署/全球環境基金《增強濕地保護地子體系管理有效性,保護具有全球意義的生物多樣性項目》為了有效地實現項目設計的各項成果,由增強濕地保護地子體系管理有效性,保護具有全球意義的生物多樣性項目管理辦公室進行國內公開招標,邀請符合本次招標要求的服務投標方參加投標。

2017年9月25日,根據項目分包合同評估專家組對項目近期招標的分包合同投標書的評審意見,經項目合同委員會審議同意,項目辦初步確定了北京中林國際林業工程咨詢有限責任公司為中標單位。

3.2項目對接情況

2017年4月,服務方與國家林業局濕地中心初次對接,主要對接濕地監測主要方法。在樣方調查和遙感影像判讀方法中確定了遙感影像判讀與現場核實相結合的方法。

2017年6月,寧夏回族自治區濕地管理辦公室舉辦寧夏全區濕地動態遙感監測培訓班,并對任務做了具體部署。

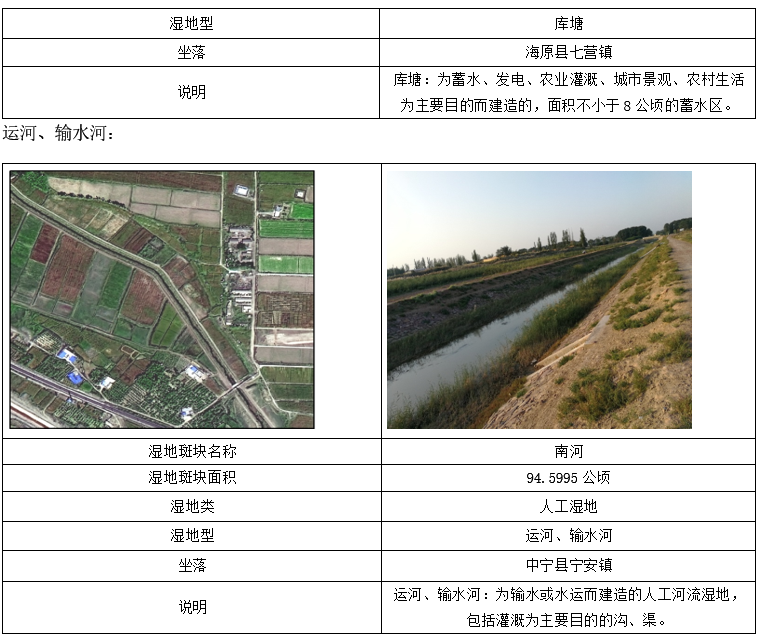

2017年8月,國家林業局濕地中心專家來寧對濕地遙感監測進行檢查,隨機抽取了石嘴山市、中衛市、銀川市、固原市一些濕地斑塊進行了現場驗證,并結合現地詳細的講解了濕地類型的劃分及判讀的基本要求。主要對石嘴山市平羅縣前進農場西大灘濕地,中寧天湖濕地、同心清水河濕地、海原西華山鹽池西北鹽湖濕地、原州區沈家河水庫、中莊水庫等重要濕地進行了現場核實。

1.平羅前進農場濕地(為濕地丟失需確認斑塊,核實后仍有部分濕地留存)

2017年9月,自治區濕地辦會同技術支持單位,對國家林業局林業調查規劃院下發的濕地遙感監測圖斑進行了抽樣檢查,按照總體比例18.68%,每個市按照18.68%抽取(包含數據中丟失需確認圖斑)來進行外業驗證。

3.3項目準備情況

3.3.1技術準備

(1)制定寧夏濕地動態檢測工作方案和技術操作細則。

(2)基礎地理信息數據采集,包括2010年濕地調查數據,1:10000地形圖。

(3)采集縣、鄉及行政村界線。

(4)準備全區高分影像數據。

(5)高分影像配準處理。

(6)遙感解譯標志的建立

(7)其它與本次調查有關的資料。

3.3.2人員準備

本次參與濕地遙感監測的人員共12人,每三人一組,共分四組人,依次開展各類培訓。培訓內容包括遙感數據圖象判讀、軟件操作使用與外業調查技術培訓。通過培訓使參加本次工作的技術人員學習技術方法和技術標準,掌握所用調查工具儀器的使用,熟練應用GIS軟件進行濕地斑塊區劃判讀,建立圖形和屬性數據庫。

3.3.3物資準備

(1)儀器設備

外業調查的儀器工具:大疆悟系列無人機2臺、大疆精靈系列無人機4臺,衛星定位儀(GPS)8臺、測繪平板10臺、數碼相機4部、望遠鏡4個;

內業所需的儀器工具:計算機、軟件、繪圖設備等。

(2)其它物資

調查表格、常用表、工具包、資料箱、文具用品等。

第四章 濕地動態監測結果分析

4.1濕地資源現狀

寧夏回族自治區濕地按類型可分為河流濕地、湖泊濕地、沼澤濕地和人工濕地4大類。

寧夏河流濕地包括永久性河流濕地、季節性或間歇性河流濕地和泛洪平原濕地3個類型。黃河斜貫中北部,穿過銀川平原,流程397千米,主要支流有清水河、苦水河、葫蘆河等,全區年均徑流量266億立方米。在黃河兩岸和清水河流域形成了豐富的濕地資源。

寧夏湖泊濕地包括永久性淡水湖濕地、季節性淡水湖濕地、永久性咸水湖濕地、季節性咸水湖濕地4種類型。湖泊主要集中在引黃灌區中,具有代表性的是閱海、沙湖、西湖、寶湖、鳴翠湖、星海湖等。

寧夏沼澤濕地包括草本沼澤、灌叢沼澤、內陸鹽沼、季節性堿水沼澤、沼澤化草甸、森林沼澤等類型。沼澤濕地主要分布于寧夏北部惠農、平羅和中部鹽池地區。

寧夏人工濕地主要分布在銀川市。銀川市主要灌溉渠系有惠農渠、漢延渠、唐徠渠、西干渠4大渠系,總流量約270立方米/秒。排水系統有第二排水溝、永二干溝、三一支溝、四二干溝、四三支溝等主要排水溝。銀川市西部賀蘭山前沖積平原滯洪區,把季節性山洪水引入湖泊濕地。

本期濕地動態監測范圍為寧夏回族自治區全區,行政區劃界線依據2014年全區行政界線的矢量數據為準。根據本次濕地動態監測調查結果顯示,截止2017年底,全區共有各類濕地總面積為196748.64公頃,濕地率為3.78%,濕地斑塊數量為2131個。

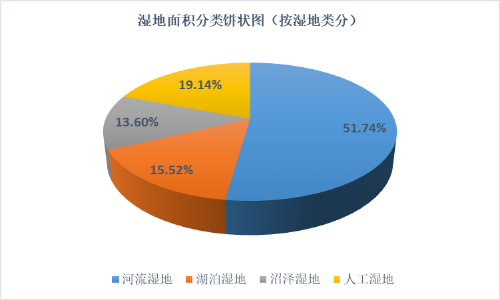

1)按濕地類分

河流濕地101791.90公頃,湖泊濕地30534.66公頃,沼澤濕地26756.22公頃,人工濕地37665.86公頃(見表1)。

表4.1 全區濕地類型面積統計表

單位:公頃

| 統計單位 | 濕地類 | ||||

| 河流濕地 | 湖泊濕地 | 沼澤濕地 | 人工濕地 | 總計 | |

| 銀川市 | 24573.52 | 8689.88 | 1217.43 | 15346.93 | 49827.76 |

| 石嘴山市 | 24916.47 | 7746.75 | 9592.69 | 8766.52 | 51022.43 |

| 吳忠市 | 24053.84 | 10943.43 | 12069.44 | 3629.52 | 50696.23 |

| 固原市 | 7009.92 | 341.09 | 142.34 | 4738.39 | 12231.74 |

| 中衛市 | 21238.15 | 2813.51 | 3734.32 | 5184.5 | 32970.48 |

| 總計 | 101791.9 | 30534.66 | 26756.22 | 37665.86 | 196748.64 |

| 比例 | 51.74% | 15.52% | 13.60% | 19.14% | 100% |

圖4.1 濕地面積按濕地類分類圖

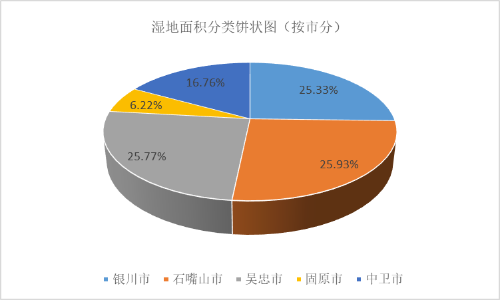

2)濕地斑塊按市分

銀川市濕地面積49827.76公頃,占比25.33%;

石嘴山市濕地面積51022.34公頃,占比25.93%;

吳忠市濕地面積50696.23公頃,占比25.77%;

固原市濕地面積12231.74公頃,占比6.22%;

中衛市濕地面積32970.48公頃,占比16.76%。

圖4.2 濕地面積按市域分類圖

4.2濕地動態變化分析

1濕地范圍

本期濕地動態監測調查中濕地總面積為196748.64公頃,本期濕地斑塊總數量為2131個。

與比上期相比,濕地面積減少10422.75公頃,濕地斑塊數量增加229個。

2濕地內部類型動態變化

1)本期動態監測調查中河流濕地增加1643.63公頃,消失628.29公頃,凈增加1015.34公頃,

河流濕地增加變化如下:

a湖泊濕地變為河流濕地203.45公頃,變化原因為建設攔水庫、漏判河流濕地等;

b沼澤濕地變為河流濕地293.47公頃,變化原因為建設攔水庫、漏判河流濕地等;

c人工濕地變為河流濕地1146.71公頃,變化原因為退塘還濕、漏判河流濕地等。

河流濕地減少變化如下:

a河流濕地變為湖泊濕地184.17公頃,變化原因為漏判湖泊濕地、氣候原因致使水資源減少等;

b河流濕地變為沼澤濕地99.34公頃,變化原因為漏判沼澤濕地、氣候原因致使水資源減少等;

c河流濕地變為人工濕地344.78公頃,變化原因為建設攔水庫、漏判人工濕地等。

2)本期動態監測調查中湖泊濕地增加3519.72公頃,消失3419.37公頃,凈增加100.35公頃,

湖波濕地增加變化如下:

a河流濕地變為湖泊濕地184.17公頃,變化原因為氣候原因致使水資源減少、錯判河流濕地等;

b沼澤濕地變為湖泊濕地2712.58公頃,變化原因為生態補水、漏判湖泊濕地等;

c人工濕地變為湖泊濕地622.97公頃,退塘還湖、漏判、錯判湖泊濕地等。

湖波濕地減少變化如下:

a湖泊濕地變為河流濕地203.45公頃,變化原因為漏判、錯判河流濕地、其他原因變化;

b湖泊濕地變為沼澤濕地1145.48公頃,變化原因為誤判、錯判沼澤濕地、氣候原因致使水資源減少等;

c湖泊濕地變為人工濕地2070.44公頃,變化原因為建設水產養殖塘、生態建設工程(湖泊擴挖)等。

3)本期監測調查中沼澤濕地增加1577.91公頃,消失3395.04公頃,凈消失1817.13公頃,

沼澤濕地增加變化如下:

a河流濕地變為沼澤濕地99.34公頃,變化原因為氣候原因致使水資源減少、漏判沼澤濕地;

b湖泊濕地變為沼澤濕地1145.48公頃,變化原因為氣候原因致使水資源減少、漏判沼澤濕地等;

c人工濕地變為沼澤濕地333.09公頃,變化原因為退塘還濕、漏判沼澤濕地等。

沼澤濕地減少變化如下:

a沼澤濕地變為河流濕地293.47公頃,變化原因為漏判河流濕地;

b沼澤濕地變為湖泊濕地2712.58公頃,變化原因為生態補水、漏判湖泊濕地等;

c沼澤濕地變為人工濕地388.99公頃,變化原因為生態建設工程(人工湖泊擴挖)、生態補水等。

4)動態監測調查中人工濕地增加2804.21公頃,消失2102.77公頃,凈增加701.44公頃,

人工濕地增加變化如下:

a河流濕地變為人工濕地344.78公頃,變化原因為建設攔水庫、漏判、錯判人工濕地等;

b湖泊濕地變為人工濕地2070.44公頃,變化原因為生態建設工程(人工湖泊擴挖)、建設水產養殖塘等;

c沼澤濕地變為人工濕地388.99公頃,變化原因為建設水產養殖塘、生態補水等。

人工濕地減少變化如下:

a人工濕地變為河流濕地1146.71公頃,變化原因為漏判、誤判河流濕地等;

b人工濕地變為湖泊濕地622.97公頃,變化原因為退塘還湖等;

c沼澤濕地變為人工濕地333.09公頃,變化原因為生態建設工程(人工湖泊擴挖)、建設水產養殖塘、生態補水等。

3濕地與非濕地動態變化

1)本期動態監測調查中由非濕地變為濕地共計28715.6公頃,濕地增加變化如下:

a非濕地變為河流濕地8741.84公頃,變化原因為退耕還濕、漏判河流濕地、建設攔水庫等;

b非濕地變為湖泊濕地4057.68公頃,變化原因為退耕還湖、生態建設工程(湖泊擴挖、連通)、生態補水、漏判湖泊濕地等;

c非濕地變為沼澤濕地4309.08公頃,變化原因為退耕還濕、生態補水、漏判沼澤濕地等;

d非濕地變為人工濕地11607.05公頃,變化原因為生態建設工程(人工湖泊擴挖)、建設水產養殖塘、生態補水、漏判人工濕地等。

2)本期動態監測調查中由濕地變為非濕地共計39112.95公頃,濕地減少變化如下:

a河流濕地變為非濕地7238.89公頃,變化原因為圍墾造田、誤判河流濕地、氣候原因致使水資源減少、基礎設施建設、其它建設等;

b湖泊濕地變為非濕地7362.85公頃,變化原因為氣候原因致使水資源減少、圍墾造田、基礎設施建設、其它建設、誤判湖泊濕地等;

c沼澤濕地變為非濕地14824.84公頃,變化原因為圍墾造田、氣候原因致使水資源減少、基礎設施建設、其它建設、誤判沼澤濕地等;

d人工濕地變為非濕地9686.37公頃,變化原因為圍墾造田、水產養殖塘減少、氣候原因致使水資源減少、基礎設施建設、其它建設、誤判濕地等。

第五章 濕地動態監測工作遇到的問題

5.1變化原因細化

在本期濕地動態監測工作中發現,《全國濕地資源年度監測技術規程(試行)》中描述的濕地變化原因與實際變化原因存在差異,例如規程中變化原因1-7條是濕地增加原因,8-15條是濕地減少原因,但通過在監測工作發現,8-15條變化原因同樣可作為濕地增加的原因,因此建設應對規程中各變化原因進行進一步分類細化。

細化如下:

修訂后的變化原因類型:

1.客觀因素增加

(1)退耕還濕:由于實施退耕還濕等措施,已將耕地轉化為濕地,導致濕地面積增加。

(2)生態補水:因對濕地采取了生態補水措施,恢復濕地功能,擴大了濕地面積。

(3)生態工程:因實施水利、生態保護等工程項目,產生了濕地面積的增加。

(4)氣候原因增加:由于氣候原因,有些地區降雨量持續增加、地下水位上升,導致濕地面積增加。

(5)建設項目:建設項目導致的濕地面積直接增加的濕地。

(6)地質災害增加:因地質災害增加的濕地面積,如堰塞湖。

(7)其他客觀原因:由其他客觀原因導致的濕地面積增加。

2.客觀因素減少:

(1)退耕還濕:原為闖田,由于實施退耕還濕等措施,增加了水域面積但減少了濕地面積的情況。

(2)生態補水:因實施水利、生態保護等工程項目,產生了水域面積的增加,但減少了濕地面積。

(3)圍墾造田:將原有濕地范圍內的土地由人工圍墾變為農田的活動。

(4)基礎設施建設:在濕地范圍內,經政府批準的交通、能源、水利、城建等基礎設施建設導致濕地面積減少的情況。

(5)其他建設:在濕地范圍了,除基礎設施建設以外的項目建設所造成的濕地面積減少情況。

(6)氣候原因減少:因氣候或自然災害原因,導致地下水位下降,濕地來水量持續減少,導致造濕地面積萎縮。

(7)上游截水或引水:因生產生活需要開展截水或引水工程建設,造成濕地來水減少,致使濕地面積減少。

(8)其他客觀原因:由其他客觀原因導致的濕地面積減少。

3.人為因素增加:

(1)誤判濕地:因遙感影像分辨率較低或其他原因導致將調查時將非濕地區劃為了濕地。

(2)錯判濕地:因調查人員調查失誤將非濕地區劃為濕地。

4.人為因素減少:

(1)漏判濕地:因遙感影像分辨率較低或者其他原因造成的前期濕地調查或年度監測時,已存在濕地未被區劃出來,本期監測區劃出而增加的濕地,包括上一年度濕地面積達不到8公頃,沒有區劃為濕地,本期達到8公頃,應該區劃為濕地范圍。

(2)錯判濕地:因調查人員調查失誤將濕地區劃為非濕地。

5.濕地類之間的變化:濕地類之間互相轉化的濕地斑塊標記變化原因。

6.管理界限變化導致的濕地面積變化:

(1)管理界限變化導致的濕地面積增加:因省、市、縣、鄉、保護區、濕地公園等管理界限發生變化導致的濕地面積增加。

(2)管理界限變化導致的濕地面積減少:因省、市、縣、鄉、保護區、濕地公園等管理界限發生變化導致的濕地面積減少。

7.技術處理

(1)增加:前期受限于技術條件,采用線要素記錄濕地的,本次轉為面要素,并計算面積,若面積增加,記錄變化原因為面積增加。

(2)減少:前期受限于技術條件,采用線要素記錄濕地的,本次轉為面要素,并計算面積,若面積減少,記錄變化原因為面積減少。

5.2濕地監測的連續性

濕地是處于陸地生態系統和水生生態系統之間的轉換區,具有特殊的生物群落,鑒于濕地的特性和生物多樣性,因此對于濕地的監測就必須具有連續性和長期性,隨著長期多次的濕地動態監測活動,監測的精度會越來越高,發揮的意義越來越大

第六章 濕地動態監測結論

6.1監測結論

6.1.1技術方案

本項目制定了正確的技術路線和工作方案、建立了科學的濕地動態監測方法、創新了現場驗證的抽樣方法、使用了先進的監測工具和儀器,完善了評估指標體系;提供一套符合寧夏全區濕地實際的年度動態監測方法和評估指標體系。

6.1.2監測結果及總結

1、監測結果分析報告

通過建立濕地解譯標志、室內判讀、現場抽查、人機交互判讀等,保證了監測結果的準確性;建立寧夏濕地動態監測數據庫,根據動態監測結果,本次寧夏濕地動態監測結果為:全區共有各類濕地總面積為196748.64公頃,濕地率為3.78%,濕地斑塊數量為2131個;詳細分析了各類濕地面積增加、減少的各類原因,形成專家認可的分析報告。

2、試點工作經驗總結

全面對寧夏濕地動態監測試點工作進行總結,準確獲取濕地面積年度動態數據,為寧夏濕地資源的保護和合理利用提供科學數據和決策依據;也為在全國各省區開展濕地年度動態監測、建設中國濕地年度動態監測數據庫積累了經驗,提供可復制、可借鑒的寧夏經驗。

專業會員

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn