- 手機(jī)專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請(qǐng)?jiān)陔娔X端訪問:

www.quanpro.cn - E-file管理后臺(tái)

什么樣的翅膀最適合飛行?

專業(yè)號(hào):紅樹林基金會(huì) 2021/2/3 14:18:06

不論是高空翱翔的猛禽,還是可以懸停訪花的蜂鳥,亦或是可以短距離飛行的雉雞,它們的共同點(diǎn)是可以飛行。鳥類是適應(yīng)飛行生活方式的脊椎動(dòng)物。鳥類身體的結(jié)構(gòu)還有一些生理功能都是為了飛翔——這項(xiàng)無與倫比的能力。但是鳥類的飛行能力在不同類群間又差別很大,例如北極燕鷗(Sterna paradisaea),它們每年在北極繁殖,在南極越冬,一年間要往返,而一些島嶼生活的鳥類則失去了飛行能力,比如說沖繩秧雞(Gallirallus okinawae)和弱翅鸕鶿(Phalacrocorax harrisi)。

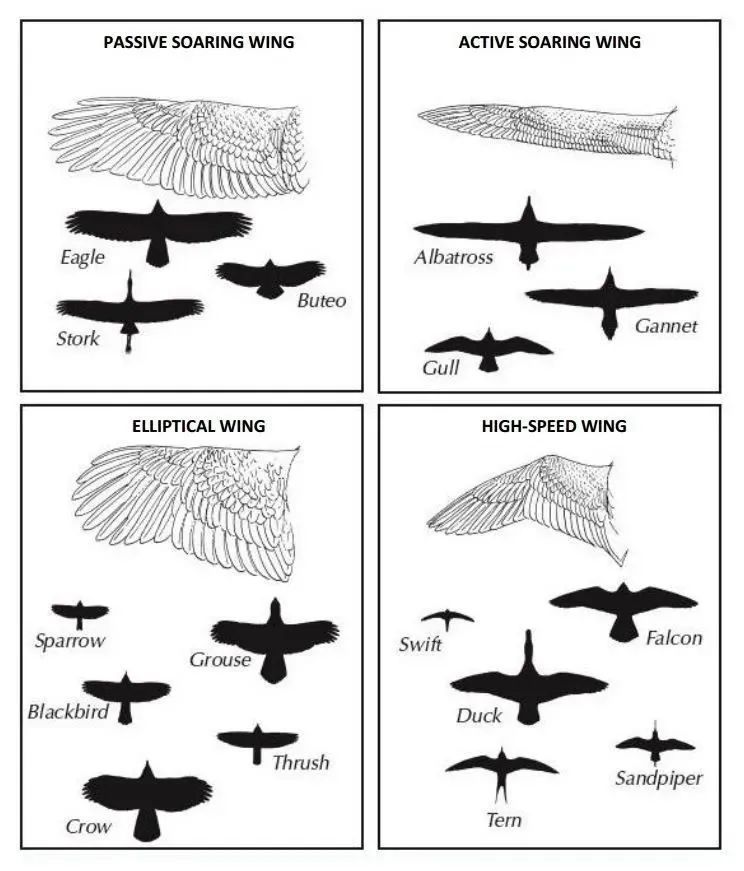

你知道嗎?鳥類翅膀的長(zhǎng)度和形狀與它們的飛行方式緊密相關(guān)。比如左上圖的翅膀長(zhǎng)而寬,出現(xiàn)在一些猛禽如雕(Ealge)、鵟(Buteo)、鸛(Stork)中,因?yàn)樗鼈儾扇×吮粍?dòng)振翅翱翔的飛行(Passive Soaring)方式。右上圖則是信天翁(Albatross)、鰹鳥(Gannet)、海鷗(Gull)細(xì)長(zhǎng)的翅膀,它們采取主動(dòng)翱翔(Active Soaring)的飛行方式。左下圖則是橢圓形的翅膀(Elliptical Wing),一些雀類(Sparrow)、黑鸝(Blackbird)、松雞類(Grouse)、鶇類(Thrush)、烏鴉(Crow)都是這樣的翅膀,比較適合短距離飛行;還有右下圖這種適合快速飛行的翅膀(High-speed Wing),雨燕(Swift)、隼(Falcon)、鴨子(Duck)、鷸類(Sandpiper),燕鷗(Tern)都是這樣的翅膀。圖片來源:Ruby’s Birds繪本。

不同鳥類如何飛行和擴(kuò)散是理解和保護(hù)生物多樣性的關(guān)鍵因素。然而,如果使用追蹤器追蹤鳥類的飛行運(yùn)動(dòng)既困難又昂貴。因此,了解鳥類的飛行和運(yùn)動(dòng)的信息仍然存在巨大的困難。特別是對(duì)于一些分布在世界上偏遠(yuǎn)地區(qū)的鳥類來講。好消息是科學(xué)家從鳥類翅膀的量度提供了線索。

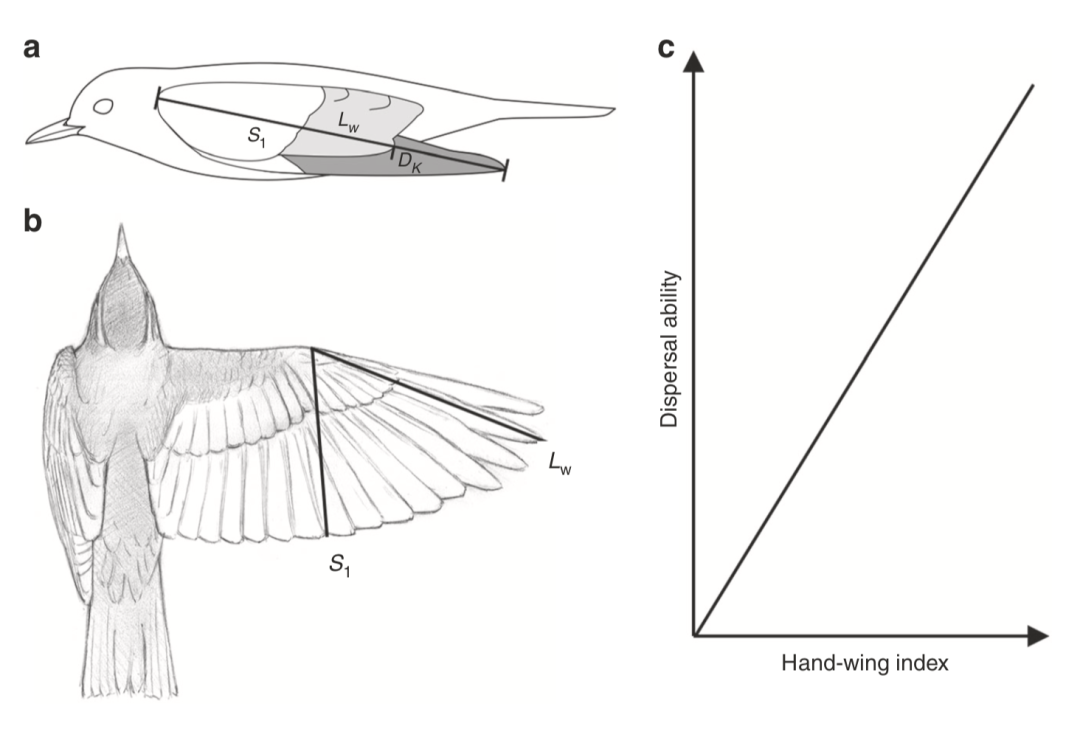

還記得我們?cè)诮衲?月寫的一篇推文“鳥類生態(tài)類型為什么這么分”嗎?研究者們使用鳥類身體的量度作為指標(biāo)來探討鳥類生態(tài)習(xí)性的差別和進(jìn)化規(guī)律。這次研究者們則是使用了其中提到的一個(gè)量度。就是鳥翼指數(shù)“Hand-Wing Index(簡(jiǎn)稱HWI)”。這個(gè)指數(shù)測(cè)量是的最長(zhǎng)初級(jí)飛羽的長(zhǎng)度(Lw)和第一枚次級(jí)飛羽的長(zhǎng)度(S1)。這兩個(gè)量度之間的差值被稱為是Kipp’s distance (Dk)。而HWI指數(shù)則是用Dk除以Lw,再乘上100。這樣,HWI指數(shù)可以看成考慮到鳥類身體大小后一種標(biāo)準(zhǔn)化的指數(shù)。比較大的HWI數(shù)值反映了該鳥類具有長(zhǎng)而狹窄的翅膀,而數(shù)值小的HWI則表示具有的短而圓的翅膀的鳥類。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),HWI的數(shù)值反映了鳥類的擴(kuò)散能力(下圖c)。

a 鳥類翅膀的量度;b 展示Lw和S1值;c 鳥翼指數(shù)和鳥類的擴(kuò)散能力存在正相關(guān)關(guān)系。圖片來源:(Sheard et al. 2020)

近期,英國(guó)布里斯托大學(xué)和英國(guó)帝國(guó)理工大學(xué)的研究者們?cè)凇蹲匀煌ㄓ崳∟ature Communications)》上發(fā)表了一項(xiàng)新研究,他們使用來自全球自然歷史博物館和野外研究測(cè)量的45,801只鳥類的翅膀數(shù)據(jù),分析了超過10,000種鳥類的鳥翼指數(shù)。這是對(duì)幾乎所有鳥類種類這個(gè)指數(shù)分布和相關(guān)性狀的首次綜合研究。讓我們快來看他們的發(fā)現(xiàn):

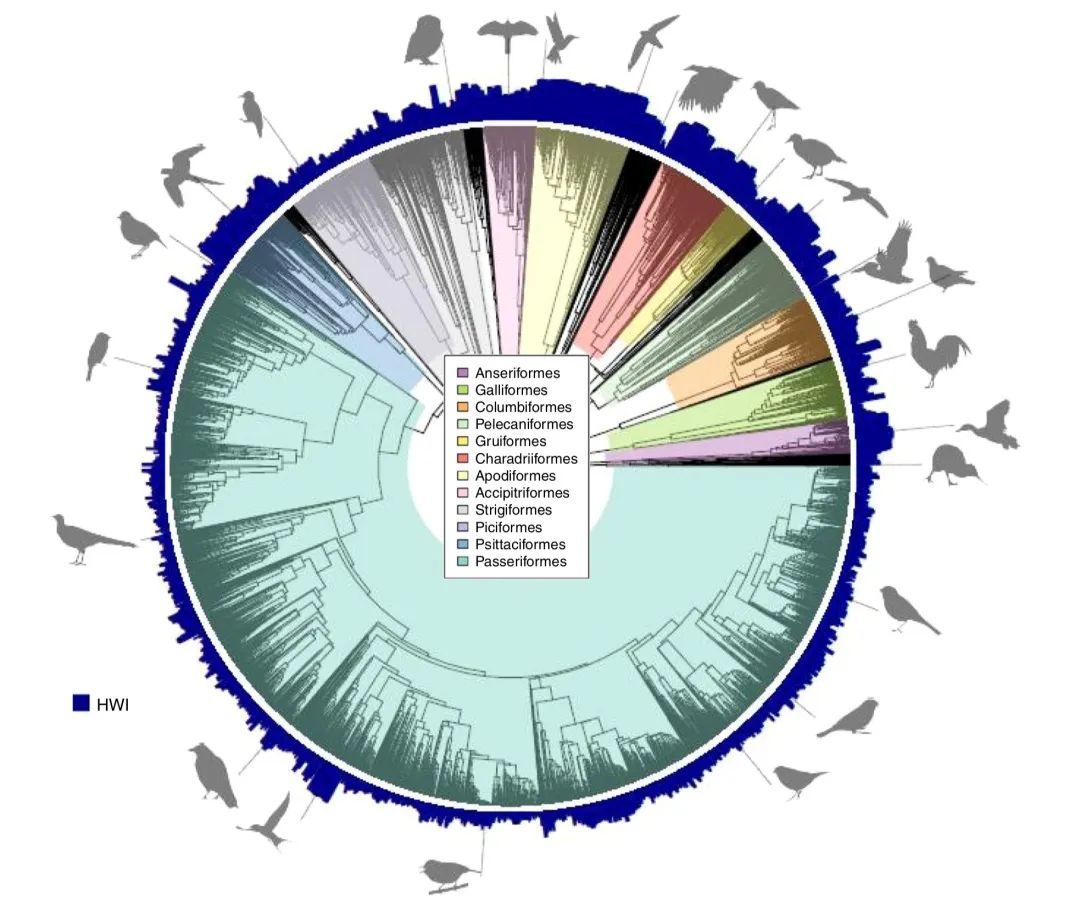

首先,他們發(fā)現(xiàn)鳥翼指數(shù)在整個(gè)鳥類中的分布是不均勻的。小美洲鴕鳥(Rhea pennata)的翅膀的HWI指數(shù)存在極小值(0.016)。具有HWI最大值的鳥類您可能猜不到,并不是信天翁,也不是鰹鳥,而是紅隱蜂鳥(Phaethornis ruber)。如果按照鳥的分類階元——目去衡量,平均鳥翼指數(shù)值最低的是鶴鴕目(平均值是0.019),平均值最高的目是鸏形目(平均值69.2)。當(dāng)然從下面的系統(tǒng)進(jìn)化樹上來看,鳥翼指數(shù)在各個(gè)目之間也是分布不均勻的。相信大家都可以猜到,在一些飛行能力比較強(qiáng)的類群,如海鳥、雨燕、鸻鷸、鸚鵡、鳩鴿、燕子,鳥翼指數(shù)均較大,但是在啄木鳥、雉雞類、還有雀形目的鳥翼指數(shù)都比較低。

鳥類系統(tǒng)進(jìn)化樹展示全球鳥翼指數(shù)的分布,對(duì)應(yīng)每個(gè)鳥種用藍(lán)色的線表述,線條越長(zhǎng),值越大。

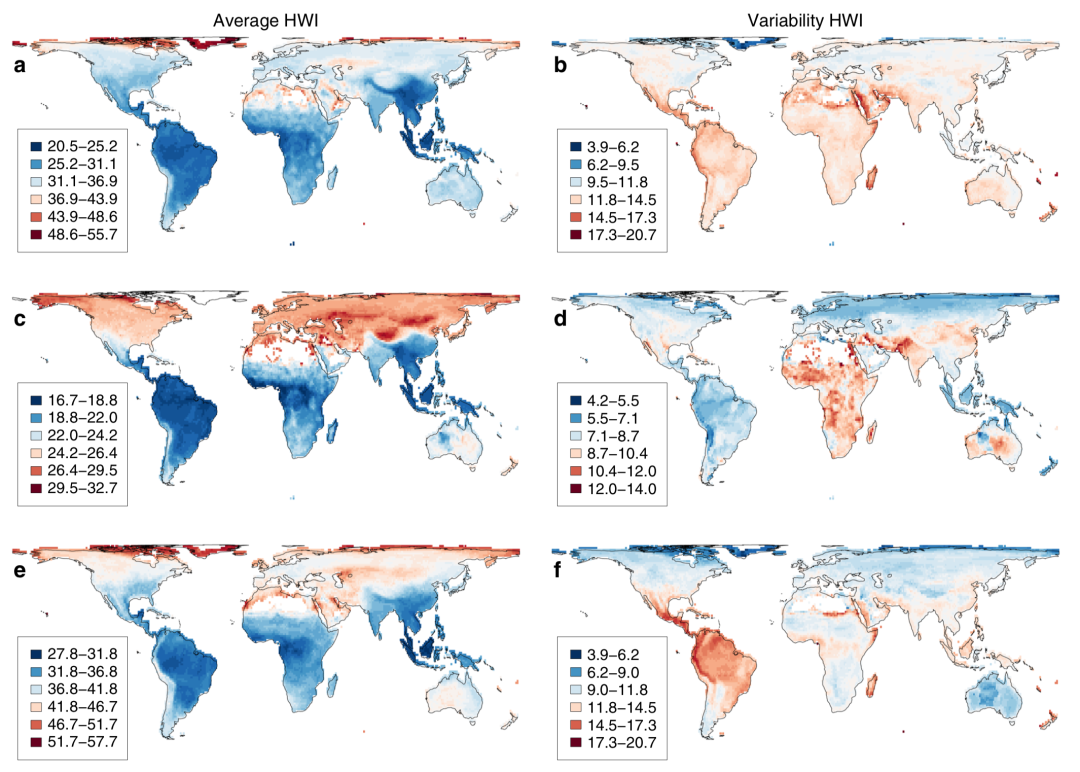

鳥翼指數(shù)在世界各個(gè)地區(qū)的分布也存在較大的差異。研究團(tuán)隊(duì)繪制了鳥翼指數(shù)全球變化的地圖。從這張圖里面我們可以看出,鳥類整體的鳥翼指數(shù)在北半球高緯度地區(qū)、撒哈拉沙漠和阿拉伯沙漠地區(qū)的平均值較高(下圖a),而較低的數(shù)值更多地分布在熱帶地區(qū)。這個(gè)規(guī)律在雀形目(c)和非雀形目(e)的時(shí)候都有比較一致性的發(fā)現(xiàn)。如果從一個(gè)地區(qū)物種鳥翼指數(shù)變異(b、d、f)來看,而鳥翼指數(shù)變異較大的地區(qū)在非洲、南亞和東南亞地區(qū)。

鳥翼指數(shù)(HWI)的全球變化。a和b代表了包含了所有鳥類數(shù)值的地圖;c和d代表了雀形目鳥翼指數(shù)種類數(shù)值的地圖;e和f則是非雀形目鳥翼指數(shù)數(shù)值的地圖。

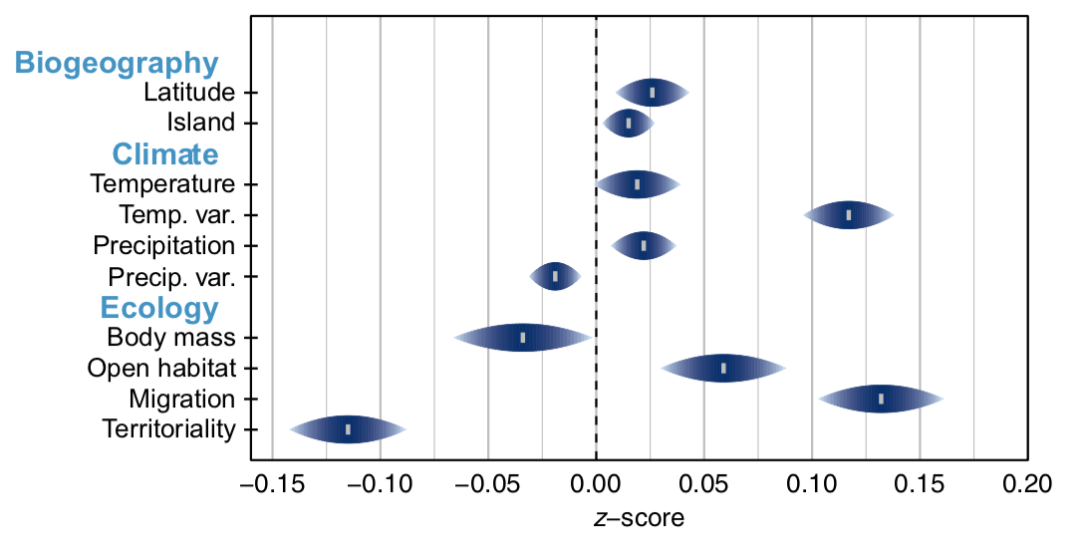

那么問題來了,為什么鳥翼指數(shù)在不同的地區(qū)存在著這么大的差異呢?作者做了進(jìn)一步的分析。他們把鳥翼指數(shù)與鳥類每個(gè)物種的環(huán)境、生態(tài)學(xué)和行為的信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)。他們發(fā)現(xiàn)影響鳥翼指數(shù)這種地理梯度變化主要由三個(gè)關(guān)鍵因素是:溫度變化,鳥類領(lǐng)域防御強(qiáng)烈的程度和遷徙能力。

從下圖上來看,鳥翼指數(shù)和溫度的變化存在著正相關(guān)關(guān)系,也就是說在年季間溫度差異大的地區(qū),多是長(zhǎng)著又長(zhǎng)又窄翅膀的鳥類分布;同時(shí)擅長(zhǎng)長(zhǎng)距離遷徙的鳥類的鳥翼指數(shù)大,這個(gè)相關(guān)性是比較容易理解的。另外比較有趣的是,領(lǐng)域性比較強(qiáng)的鳥類傾向于短圓的翅膀,也許說明了這些領(lǐng)地意識(shí)比較強(qiáng)的類群不需要進(jìn)行擴(kuò)散和遷徙而改變繁殖領(lǐng)域。

鳥翼指數(shù)和一些因素的相關(guān)性研究,橫坐標(biāo)z-score數(shù)值為正則是正相關(guān),為負(fù)則是負(fù)相關(guān)。縱坐標(biāo)包括和鳥翼指數(shù)進(jìn)行相關(guān)的生物地理、氣候和生態(tài)學(xué)因素。

當(dāng)然,除了上面的相關(guān)性。作者還發(fā)現(xiàn)了一些鳥翼指數(shù)與其他因素的相關(guān)性。比如說緯度、食性等。比如我們剛才提到的低緯度地區(qū)的鳥翼指數(shù)比較小,這可能是說明熱帶的鳥類多數(shù)是生活在環(huán)境變化比較小的區(qū)域,而且它們本身具有不遷徙的生活史特征。

之前的研究發(fā)現(xiàn)食蟲的鳥類具有比較長(zhǎng)的翅膀,因?yàn)檫@些鳥類往往都生活在高緯度地區(qū),具有長(zhǎng)距離遷徙的能力。這次的結(jié)果體現(xiàn)了熱帶的食蜜鳥類也具有比較長(zhǎng)的翅膀,但是它們的遷徙能力其實(shí)很弱。主要是以蜂鳥為代表的這些鳥類特殊的翅型,造成鳥翼指數(shù)在這個(gè)區(qū)域與鳥類的遷徙成負(fù)相關(guān)。

這個(gè)研究有什么重要的啟示呢?該研究的第一作者,布里斯托大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院的Catherine Sheard博士說:“這種地理格局確實(shí)令人驚訝。我們知道,生物的擴(kuò)散能力對(duì)于物種形成和物種相互作用這些生態(tài)、進(jìn)化過程中具有重要的作用。我們研究揭示出來的這些相關(guān)性,說明地球的自然環(huán)境和物種擴(kuò)散能力也正在影響生物多樣性分布。”

地球環(huán)境的變化、生態(tài)因素和物種本身的形態(tài)特征會(huì)共同影響著物種的擴(kuò)散行為,動(dòng)物的擴(kuò)散能力使得動(dòng)物可以主動(dòng)逃避捕食風(fēng)險(xiǎn)、惡劣氣候的因素,擴(kuò)展分布區(qū),因此影響著一個(gè)物種的分布和分化。從這個(gè)意義上來講,“擴(kuò)散行為對(duì)于生物的生態(tài)和保護(hù)起到了重要的作用,也許這一萬種鳥類翅膀的數(shù)據(jù)還有更多的用途”。這項(xiàng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者,來自倫敦帝國(guó)理工的約瑟夫·托比亞斯(Joseph Tobias)博士補(bǔ)充說。

當(dāng)我們?cè)谝巴庥^鳥的時(shí)候,我們會(huì)看到各種鳥類的翅膀的形狀和它們的飛行能力。看了今天介紹的這個(gè)研究,你是不是也了解了,原來鳥類翅形的進(jìn)化與這么多的因素有關(guān)呢?

編譯|Hannah

參考文獻(xiàn)

1. Catherine Sheard, Montague H. C. Neate-Clegg, Nico Alioravainen, Samuel E. I. Jones, Claire Vincent, Hannah E. A. MacGregor, Tom P. Bregman, Santiago Claramunt, Joseph A. Tobias. Ecological drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. Nature Communications, 2020; 11 (1) DOI: 10.1038/s41467-020-16313-6

專業(yè)會(huì)員

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |