研究綜述 | 濱海濕地生態系統的碳匯機制:生物多樣性和環境變化的作用

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2024/2/6 16:29:51

濱海濕地,也稱為藍碳生態系統,是重要的碳匯,對緩解全球氣候變化起著至關重要的作用。山東大學郭衛華團隊聯合丹麥奧爾胡斯大學、北京師范大學、中國地質調查局青島海洋地質研究所、自然資源部北海局、復旦大學等單位的藍碳團隊對鹽沼濕地的宏觀和微觀碳匯機制進行了系統回顧,提出了微生物碳泵與生物聯合修飾(后者最近也被歸納為礦物碳泵)共同作用的藍碳機制假說,并進一步指出了藍碳過程中尺度轉化、多機制協同、多環境耦合等方面存在的科學難題,提出了新的研究思路和框架。該綜述應邀發表在EI期刊Journal of Marine Environmental Engineering上。

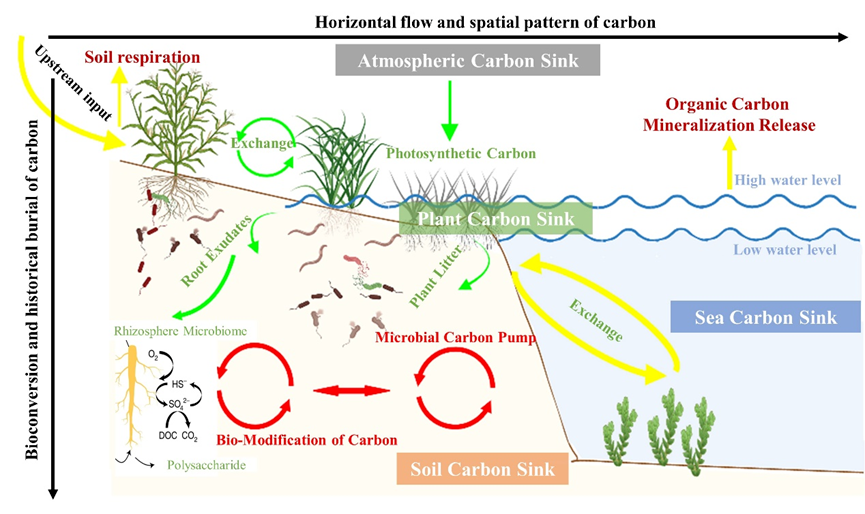

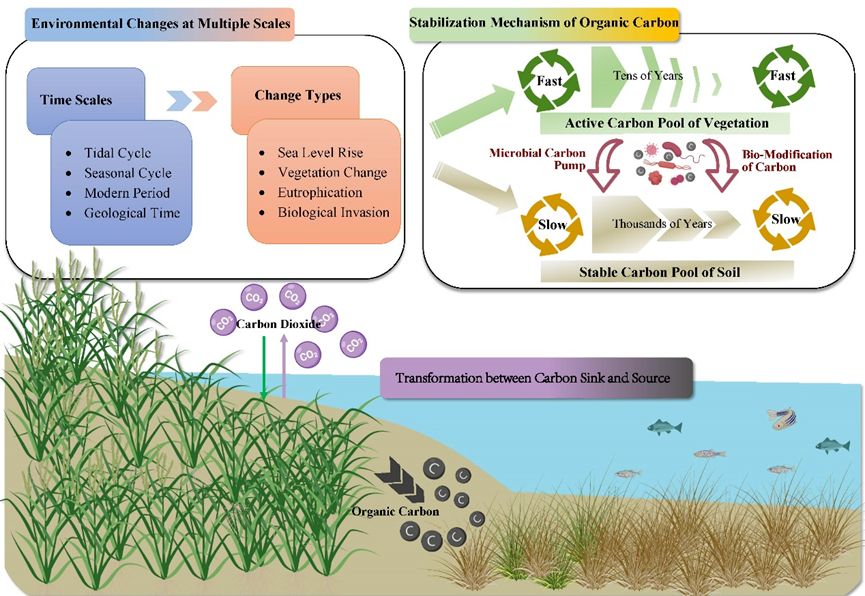

該綜述重點闡述了濱海濕地生態系統中碳轉移的宏觀生態機制和碳穩定的微觀生態機制,其中,宏觀生態機制包括與植物生態生理學和群落生物多樣性相關的碳的水平和垂直運輸,而微觀生態機制主要包括與土壤有機碳動態相關的分解、穩定和礦化等過程。該綜述還圍繞這些機制提出了其中的關鍵科學問題,包括碳匯和碳源之間的轉化、有機碳的穩定化機制以及在多個時間尺度的環境效應。最后,該綜述還提出了一個綜合研究框架,該框架集成了時空模式、宏觀生態機制、微觀生態機制和生態工程。在此框架內解答藍色碳匯關鍵科學問題可以為生物多樣性在藍碳生態系統中的重要作用提供寶貴的見解,并為全球氣候變化下濱海濕地的保護和管理提供重要的啟示。

圖1 藍碳過程與機制

圖2 藍碳關鍵科學問題

圖3 JMEE期刊介紹

山東大學生命科學學院劉樂樂副研究員為論文第一作者,郭衛華教授為通訊作者,山東大學杜寧副教授、奧爾胡斯大學Hans Brix教授和Franziska Eller助理教授、中國地質調查局青島海洋地質研究所葉思源研究員、北京師范大學李曉文副教授、自然資源部北海生態中心魏計房高級工程師、復旦大學郭耀霖博士等也參與了該綜述的寫作。該論文受山東省重大創新工程(2021CXG010803)、國家自然基金重點項目(U22A20558)及自然資源部渤海生態預警與保護修復重點實驗室開放基金(2022101)等基金項目資助。

原文信息

Lele Liu, Ning Du, Franziska Eller, Siyuan Ye, Xiaowen Li, Jifang Wei, Yaolin Guo, Hans Brix and Weihua Guo. 2023. Ecological Mechanisms of Carbon Sequestration in Vegetated Coastal Wetland Ecosystem: Exploring the Roles of Biodiversity and Environmental Changes. Doi:10.32908/JMEE.v11.2023102201

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn