- 手機專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請在電腦端訪問:

www.quanpro.cn - E-file管理后臺

生態(tài)空間理論與陜西實踐

專業(yè)號:陜西濕地 2019/10/16 11:27:32

自然生態(tài)空間,簡稱“生態(tài)空間”,是指具有自然屬性,以提供生態(tài)產(chǎn)品或生態(tài)服務(wù)為主導(dǎo)功能的國土空間。生態(tài)空間,包括需要保護和合理利用的海洋、森林、草原、濕地、荒漠、河流、湖泊、荒地等。生態(tài)空間與農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間一起,構(gòu)成完整的國土空間。

在人類文明之先,曾經(jīng)洪荒的地球是一個整體的空間,也是一個混沌的空間。這就是原生的自然生態(tài)系統(tǒng),也即自然生態(tài)空間,抑或是自然的荒野。人類原本是大自然的精靈,以森林草原濕地等自然生態(tài)空間為家。正因如此,人們也常說,森林是人類文明的搖籃。

人類文明誕生的那一刻,如同自然生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生了“核裂變”。由此,開啟了單一物種改變地球表面空間結(jié)構(gòu)和地球生態(tài)系統(tǒng)演化的歷史進程。起初,聰明的人類,就渾然生活在自然生態(tài)系統(tǒng)之中,利用自然生態(tài)系統(tǒng)中的資源,與大自然合二為一,和諧共生。隨后,人類向大自然學(xué)習(xí),學(xué)會了馴化動物,學(xué)會了栽培作物,也學(xué)會了用火,由此在森林草原空間上開辟出新的空間,用于種植作物,飼養(yǎng)家畜,這就是開辟了以生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品為主的農(nóng)業(yè)空間。那時,人類文明主要表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)文明,農(nóng)業(yè)空間也就成為人類文明的主要空間載體。后來,在農(nóng)業(yè)空間的基礎(chǔ)上,人們進行貿(mào)易,進行加工,形成了市場,形成了集鎮(zhèn)。于是,在農(nóng)業(yè)空間基礎(chǔ)上出現(xiàn)了加工中心、貿(mào)易中心,也就是誕生了以工業(yè)和服務(wù)業(yè)為主的城鎮(zhèn)空間。如今,人類已經(jīng)完成了由農(nóng)業(yè)文明向工業(yè)文明、城市文明的歷史轉(zhuǎn)型,城鎮(zhèn)空間成為人類文明的主要空間載體。至此,地球表面不再是單一的“自然生態(tài)空間”,而是自然生態(tài)空間、農(nóng)業(yè)空間和城鎮(zhèn)空間并立的“三大空間”。

起初的農(nóng)業(yè)化過程,就是農(nóng)業(yè)空間持續(xù)擴張的過程,也是農(nóng)業(yè)空間擠壓生態(tài)空間的過程。后來的工業(yè)化、城市化過程,也是城鎮(zhèn)空間擴張的過程。城鎮(zhèn)空間擴張擠壓農(nóng)業(yè)空間,并提出進一步擴張農(nóng)業(yè)空間的要求,再度傳導(dǎo)力量,再度擠壓自然生態(tài)空間。也就是說,農(nóng)業(yè)化、工業(yè)化兩大過程合在一起,持續(xù)擠壓并吸收生態(tài)空間。由此,與人類生產(chǎn)生活密切的農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間極度膨脹,野生動植物存續(xù)的自然生態(tài)空間持續(xù)被壓縮。生態(tài)承載力,在一定意義上是生態(tài)空間承載力。當(dāng)農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間超過生態(tài)空間承載力,將會壓垮生態(tài)空間,最終導(dǎo)致生態(tài)空間徹底崩潰。當(dāng)農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間失去了生態(tài)空間依托時,自身就走到盡頭,也就是進入了文明崩潰的那一刻。在大國內(nèi)部,可以異地借用生態(tài)空間,而小國就缺少了空間騰挪的余地。目前,就全球陸地空間而言,生態(tài)空間極度萎縮,已經(jīng)嚴重威脅到農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間安全。這是人類文明可持續(xù)發(fā)展前所未有的挑戰(zhàn),也是關(guān)系人類生死存亡的重大生態(tài)命題。

生態(tài)空間、農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間的關(guān)系,好比是一棵樹的樹根、樹干、樹冠的關(guān)系。生態(tài)空間是樹根,農(nóng)業(yè)空間是樹干,城鎮(zhèn)空間是樹冠。樹高千丈,其功在根。不同的樹種,不同的生境,根對冠的承載力不同,也就具有不同的根冠比。同理,當(dāng)農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間量級一定的情況下,在生態(tài)生產(chǎn)力較高的地方,只需要較小的自然生態(tài)空間,而在生態(tài)生產(chǎn)力較低的地方,則需要較大的自然生態(tài)空間。就像收集天然降水,收集同樣量級的雨水,在雨量豐沛的地方,只需要較小的集水區(qū),相反就需要較大的集水區(qū)。大尺度觀察,生態(tài)空間是農(nóng)業(yè)空間和城鎮(zhèn)空間的根脈,缺少了生態(tài)空間,農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間就會成為無本之木,無源之水。地球陸地表面積是恒定數(shù),生存競爭,千姿百態(tài)。每一個文明,都對應(yīng)著一定的自然生態(tài)空間。自然生態(tài)空間的數(shù)量與質(zhì)量,深刻影響著文明發(fā)展的高度和廣度。每一個高度發(fā)展的文明,其背后一定有廣闊而深邃的自然生態(tài)根脈。所有走上衰敗之路的古代文明,幾乎都與農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間過度膨脹,以致于耗盡了生態(tài)空間密切相關(guān)。

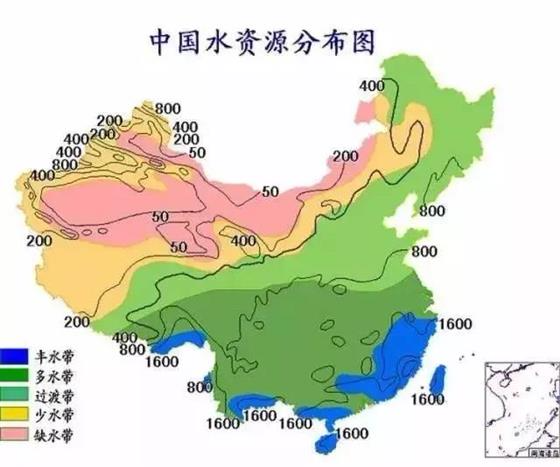

水是生命之源。一切生命存在皆源于水。在太陽系,只有地球上存在生命,這是因為,只有地球上的水以三種形態(tài)存續(xù),即地球存在三態(tài)水:液態(tài)、氣態(tài)和固態(tài)。隨著溫度氣候變化,三態(tài)循環(huán),生生不息。地球的生命力,源自水的生命力。地球生物繁盛的地方,一定是水源豐沛,水循環(huán)強勁的地方。海洋是地球最廣袤的水域,也是廣闊的生態(tài)空間,當(dāng)今世界75%以上的人口居住在濱海城市。然而,人是陸地動物,陸地生態(tài)空間,特別是降水量,對于人類文明顯得尤為重要。生態(tài)空間生態(tài)生產(chǎn)力與生態(tài)承載力與降水量關(guān)系密切。中國著名的胡煥庸線,其實就是400㎜等降水線。目前,全球重要的文明體、經(jīng)濟體,皆是兼具廣闊海洋生態(tài)空間和廣大陸地生態(tài)空間的國家,二者缺一不可。

“綠水青山就是金山銀山”,可謂是一語道破乾坤秘。青山是陸地生態(tài)空間的骨骼,綠水是陸地生態(tài)空間的血脈。進入新時代,實行“多規(guī)合一”,開啟全新國土空間規(guī)劃,從制度層面規(guī)劃出生態(tài)空間、農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間。國土空間規(guī)劃中的生態(tài)空間,就是為“綠水青山”“量身定制”的國土空間。人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在林和草。三大空間是套裝的國土空間,也是統(tǒng)一國土空間的最簡捷“三分法”。同時,也是新時代中國高質(zhì)量發(fā)展,可持續(xù)發(fā)展在國土空間規(guī)劃上的最新實踐。正在核準的“生態(tài)保護紅線”,其實就是在生態(tài)空間之中確立“永久生態(tài)空間”,就如同是由此劃定了生態(tài)空間的“核心保護區(qū)”,也等于是確認了一棵大樹樹根根系的“主根脈”。

新一輪機構(gòu)改革,建構(gòu)了新林業(yè)部門。將原農(nóng)業(yè)、國土、住建、水利等部門的草原、自然保護區(qū)、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)等管理職能與原林業(yè)部門的職能合并,組建新林業(yè)部門。以前,“林地”“草原”“濕地”歸入“農(nóng)業(yè)用地”,“荒山荒坡”歸入“未利用土地”。實行國土空間規(guī)劃后,新林業(yè)部門的森林、草原、濕地、荒漠、大地景觀,一并劃入了“生態(tài)空間”。至此,“林業(yè)”二字已不能精準概括新林業(yè)部門的職能任務(wù)。新林業(yè)部門實現(xiàn)了“農(nóng)轉(zhuǎn)非”,與資源、環(huán)境并口,成為“資源與環(huán)境口”的一員。新林業(yè)部門已經(jīng)不再是一“業(yè)”,而是一個嶄新的國土空間——生態(tài)空間,實行“山水林田湖草”系統(tǒng)治理。生態(tài)空間是新林業(yè)部門的根,生態(tài)高顏值是新林業(yè)部門的魂。經(jīng)略生態(tài)空間,厚植生態(tài)根脈,建設(shè)生態(tài)綠軍,深耕美麗中國,已經(jīng)是新時代新林人的神圣使命。歲月不居,時不我待,新林人全面開啟了自我更新模式。

陜西特色生態(tài)空間

陜西地處中國心臟地帶,向東順黃河入太平洋,向西沿絲綢之路鏈接地中海、大西洋。陜西生態(tài)空間特色鮮明,熠熠生輝。大秦嶺是中華芯脈、中華父親山,中國乃至世界頂級生態(tài)空間,鏈接?xùn)|西,和合南北,左手牽著長江,右手挽著黃河。大秦嶺的腹腰在陜西,主峰在陜西,精華在陜西。大秦嶺之北是黃河,之南是長江,而陜西是唯一全境在黃河與長江干流之間的省份。秦嶺是黃河第一大支流——渭河與長江第一大支流——漢江的分水嶺。華山是秦嶺最具人文氣質(zhì)的一大支脈,曾是華夏族聚落中心。華山是渭河與(南)洛河的分水嶺。河流滋養(yǎng)著文明,而河流的根脈在生態(tài)空間,陜西生態(tài)空間涵養(yǎng)著漢江、渭水、南洛河,以及涇河、洛河、延河、無定河……秦嶺-華山與渭河一起塑造了千年帝都長安,秦嶺-華山與洛河一起塑造了千年帝都洛陽。秦嶺是中華綠芯,也是陜西體量最大、功能最完整、價值最高的生態(tài)空間,這里不僅有世界四大頂級生態(tài)寶貝——大熊貓、朱鹮、羚牛、金絲猴,而且有中華四寶——秦嶺水、森林、文脈、美景。秦嶺之水,滋潤西安,滋潤關(guān)中,滋潤大半個陜西,且沿著南水北調(diào)中線工程輸水總干渠,一路北上滋潤北京,滋潤京津冀,滋潤華北大平原,秦嶺之水,堪稱是“秦嶺第一寶”。黃土高原是中華文明發(fā)祥地,延安是黃土高原綠芯。(北)洛河、延河穿延安綠芯而過,黃帝陵在延安綠芯安臥。陜西國土空間,約70%是生態(tài)空間。習(xí)近平總書記指出:黃帝陵、兵馬俑、延安寶塔、秦嶺、華山等是中華文明、中國革命、中華地理的精神標識和自然標識。陜西生態(tài)空間質(zhì)量和顏值,不僅關(guān)系自身的農(nóng)業(yè)空間和城鎮(zhèn)空間的永續(xù)發(fā)展,也關(guān)系全國生態(tài)空間安全,關(guān)系中華民族永續(xù)發(fā)展大格局。

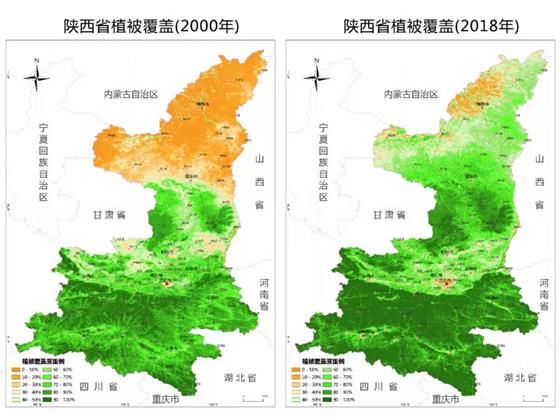

曾幾何時,天生麗質(zhì)的陜西生態(tài)空間,因過度擠壓,嚴重透支,不堪負重,面目全非。秦嶺巴山原始森林生態(tài)系統(tǒng),遭遇摧殘殘敗的命運,人們再也無法聽到華南虎的咆哮聲;黃土高原森林生態(tài)系統(tǒng)走向崩潰,盡顯污泥濁水荒山禿嶺;有天府之國美譽的關(guān)中平原,曾是華胥氏與雷神浪漫的天堂——中華伊甸園,竟然也變得是“八百里秦川塵土飛揚”。20世紀,陜西作家的作品《野山》《人生》《老井》《秋菊打官司》《白鹿原》,大體呈現(xiàn)了那個時代最窘迫的陜西生態(tài)樣貌,以致不少當(dāng)代中國人誤以為陜西向來就是這般場景。重建優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境,恢復(fù)昔日的生態(tài)自信,一直以來是陜西人心中的夢想——夢回大唐、漢唐雄風(fēng)。進入新世紀以來,特別是黨的十八大以來,生態(tài)文明建設(shè)成為新路標,生態(tài)保護修復(fù)策馬揚鞭,初步在生態(tài)空間上向世界呈現(xiàn)“陜西綠”:綠芯秦嶺綻放生機,關(guān)中大地園林化、城市森林化,延安黃土變綠海,榆林草灌鎖沙丘。然而,當(dāng)下的“陜西綠”是“淺綠”而非“深綠”,特別是在陜北長城嶺,渭北唐嶺(唐帝陵),秦嶺山體坡腳,還存在明顯的綠色斷裂帶。現(xiàn)在是“陜西綠”,還不是“陜西美”,距離生態(tài)空間高質(zhì)量、高顏值的要求,還存在巨大差距。推動陜西生態(tài)空間由“淺綠色”向“深綠色”轉(zhuǎn)變,由“陜西綠”向“陜西美”跨越,是建設(shè)美麗陜西的現(xiàn)實要求,也是必由之路。

生態(tài)空間五大陣地

在陜西生態(tài)空間上,不僅有森林、草原、濕地,還有荒漠,以及地質(zhì)遺跡、風(fēng)景名勝等自然景觀和人文景觀,合在一起,共同構(gòu)成生態(tài)空間上的林業(yè)五大陣地。

——森林。森林生態(tài)系統(tǒng)是陜西生態(tài)空間面積最大、最為重要的部分。第九次全國森林資源清查結(jié)果顯示,全省森林面積887萬公頃,占國土空間(森林覆蓋率)43.06%。陜西森林分為兩大部分:秦嶺(巴山)森林和黃土高原森林(關(guān)山、子午嶺、黃龍山)。天然林承載了生態(tài)空間最穩(wěn)定的群落、最完備的生態(tài)功能、最豐富的生物多樣性,是陜西生態(tài)空間的“綠寶石”。陜西天然林面積562萬公頃,約占森林面積的三分之二。其中,三分之二分布于秦嶺巴山。秦嶺巴山是漢丹江所在,中國核心水源地所在。陜西森林特別是黃土高原上的森林,以集體林居多、國有林較少,以純林居多、混交林較少,以闊葉林居多、針葉林較少,以中幼林居多、成林較少,林分質(zhì)量不高,森林生態(tài)系統(tǒng)尚處在恢復(fù)當(dāng)中,森林生態(tài)服務(wù)功能有待提升。

——草原。資料顯示,陜西草原544萬公頃(部分與森林重疊),占國土空間26.48%,主要分布在榆林、延安,天然草地約占96%,且絕大部分為國有草原。草原生態(tài)系統(tǒng)是陜西生態(tài)空間第二大生態(tài)系統(tǒng),是防止沙漠化的前沿陣地,在維護黃土高原生態(tài)安全中具有重要作用。進入新世紀以來,通過封山禁牧,建立沙化土地封禁保護區(qū),實施退耕還林還草工程,陜西草原生態(tài)系統(tǒng)逐步得以恢復(fù)。新一輪機構(gòu)改革,將草原監(jiān)管職責(zé)由農(nóng)業(yè)部門劃轉(zhuǎn)林業(yè)部門,意味著草原是生態(tài)空間,而不是農(nóng)業(yè)空間,是自然生態(tài)資源,而不是畜牧產(chǎn)業(yè)資源。推動草原生態(tài)保護修復(fù),加快恢復(fù)草原生態(tài)服務(wù)功能,已經(jīng)成為新林業(yè)部門的使命擔(dān)當(dāng)。

——濕地。全國第二次濕地資源調(diào)查顯示,陜西有4個濕地類12個濕地型,8公頃以上濕地面積30.8萬公頃,占國土空間1.5%。陜西地處內(nèi)陸腹地,山地面積較大,濕地面積較小。但是,由于陜西橫跨長江、黃河兩大流域,陜西濕地在調(diào)節(jié)氣候、涵養(yǎng)水源和維護生物多樣性方面,具有非同一般的重要作用。2006年,頒布實施《陜西省濕地保護條例》,濕地保護修復(fù)邁向制度化。目前,全省已建立9個濕地自然保護區(qū),43個國家濕地公園,濕地保護地面積占濕地總面積的39%。

——荒漠。根據(jù)陜西省第五次荒漠化和沙化土地監(jiān)測成果,全省荒漠化土地280萬公頃、沙化土地135萬公頃,分別占國土空間的13.6%和6.5%(與草原面積有交叉重復(fù))。主要分布陜北長城嶺一線,包括榆林的定邊、靖邊、橫山、榆陽、神木、府谷、佳縣、米脂、子洲、綏德、清澗,延安的吳起等。近年來,多措并舉防沙治沙,年均治理沙地105萬畝,流動沙地基本消除,沙區(qū)植被蓋度由1.8%恢復(fù)到60%,植被改善氣候貢獻率達38.6%。

——大地景觀。大地景觀是由多種地貌類型、多種生態(tài)系統(tǒng)組合而成的特殊地理單元,也是陜西生態(tài)空間的最為靚麗,最為特色的部分。包括西岳華山、壺口瀑布、黃河蛇曲、鎮(zhèn)巴天坑、柞水溶洞、靖邊丹霞地貌等各類特色地質(zhì)遺跡、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)。目前,全省地質(zhì)遺跡357處,已建19處地質(zhì)公園,70.5萬公頃;35處風(fēng)景名勝區(qū),20.8萬公頃,二者合計占國土空間的4.5%(與其他自然公園有交叉重復(fù))。大地景觀,不僅包含別具一格的自然景觀,也包含人類活動形成的特色景象及構(gòu)筑物,在滿足人民群眾日益增長的美好生活需求,推動實現(xiàn)人與自然和諧共生中發(fā)揮重要作用。

生態(tài)空間六條戰(zhàn)線

在生態(tài)空間上,在五大陣地上,林業(yè)部門的工作,可以細分為六個方面,也可稱之為“六條戰(zhàn)線”,即生態(tài)保護、生態(tài)恢復(fù)、生態(tài)重建、生態(tài)富民、生態(tài)服務(wù)、生態(tài)安全。

——生態(tài)保護。對生態(tài)空間,實施總體保護、系統(tǒng)保護。生態(tài)空間的核心部位,也是精華部位,要實施最嚴格的保護。劃定生態(tài)保護紅線,本質(zhì)上就是劃定永久生態(tài)空間的邊線。生態(tài)保護紅線保護范圍,即是生態(tài)空間中生態(tài)功能重要、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱的“永久生態(tài)空間”。大秦嶺擁有原始森林,完整森林,被譽為中國森林寶島,綠色水庫,生物基因庫,自然博物館,生態(tài)秘境,野性天堂。理所當(dāng)然,秦嶺也是陜西生態(tài)保護的首要陣地。陜西開全國之先河,為一座山脈立法,頒布《陜西省秦嶺生態(tài)環(huán)境保護條例》。截至目前,陜西已建立以大熊貓國家公園為主體,各類自然保護區(qū)為基礎(chǔ),森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園、沙漠公園等各類自然公園為補充的9大類256個自然保護地,陜西國土空間18%納入了保護地體系。實施“青山保衛(wèi)戰(zhàn)”,秦嶺巴山、隴山千山、子午嶺黃龍山,全部生態(tài)空間納入主戰(zhàn)場。

——生態(tài)恢復(fù)。除秦嶺核心保護區(qū)外,全省大部分生態(tài)空間,原有生態(tài)系統(tǒng)曾經(jīng)遭受重創(chuàng),留下的是殘敗的天然次生林。正是這些以天然次生林為主的生態(tài)空間成為生態(tài)恢復(fù)的主陣地。天然林保護工程,就是保護天然林,保護天然次生林,就是恢復(fù)“次生林”的生機與活力。封山育林,飛播造林,森林撫育,都是促進生態(tài)恢復(fù)的重要舉措。殘敗的天然林是“淺綠色”,恢復(fù)起來就會轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;深綠色”。最近20年,陜西綠由“淺”轉(zhuǎn)“深”的區(qū)域,集中在秦嶺巴山、子午黃龍等區(qū)域,這是停止采伐天然林,實施生態(tài)恢復(fù)的最顯著成果。“三年植樹,不如一年禁牧”。在陜北森林草原地帶,實行封山禁牧是生態(tài)恢復(fù)的有效路徑。

——生態(tài)重建。原有的生態(tài)空間,過去通過開山墾殖、圍湖造田等方式,不少已被轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)空間,加之過度開墾、過度放牧,原有的生態(tài)系統(tǒng)徹底崩潰,這部分區(qū)域要重歸生態(tài)空間就需要開展生態(tài)重建。主要措施包括退耕還林、還草、還濕,植樹造林,綠化國土,以及通過防沙治沙、荒漠化治理實現(xiàn)“沙退人進”。延安是全國退耕還林的一面旗幟,全域退耕帶來了全域綠色,延安南部的“深綠色”是天然林恢復(fù)與退耕還林的疊加效應(yīng),延安北部的“淺綠色”是退耕還林帶來的生態(tài)重建效應(yīng)。榆林在毛烏素沙地南緣,通過防沙治沙開展生態(tài)重建,目前基本架構(gòu)已經(jīng)建立,取得了顯著成效,但人工林草植被向天然林草植被演化,還需要相當(dāng)長的時間和長期不懈的努力。

——生態(tài)富民。因為多種原因,一部分人口已經(jīng)在生態(tài)空間上定居生活。即就是將來,有一部分人口仍然會繼續(xù)在生態(tài)空間上謀生存求發(fā)展。對于這部分人而言,生態(tài)空間既是自然資源、生態(tài)財富,又是生活依靠、經(jīng)濟財富。目前,脫貧攻堅剩下的貧困人口,大多集中于生態(tài)空間。據(jù)大數(shù)據(jù)資料分析,陜西尚有84%的貧困人口就集中在生態(tài)空間上。要立足生態(tài)空間,推動生態(tài)產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)生態(tài)化,通過發(fā)展林下經(jīng)濟、生態(tài)效益補償、生態(tài)護林員補助等多種方式,讓居住在生態(tài)空間的人民群眾在保護中發(fā)展,在發(fā)展中保護,分享生態(tài)保護紅利和經(jīng)濟發(fā)展利益。

——生態(tài)服務(wù)。環(huán)境就是民生,青山就是美麗,藍天也是幸福。在生態(tài)空間,聽得到鳥鳴,看得見青山,望得見星空,是美麗的殿堂,幸福的天堂。居住在城鎮(zhèn)空間、農(nóng)業(yè)空間上的居民,羨慕美麗的生態(tài)空間,需要親臨其境,體驗生態(tài)空間上的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品。在生態(tài)空間上,“美麗經(jīng)濟”“幸福經(jīng)濟”悄然興起,特別是秦嶺巴山生態(tài)資源豐富,要優(yōu)先發(fā)展生態(tài)旅游、生態(tài)康養(yǎng)、生態(tài)體驗、生態(tài)教育等生態(tài)服務(wù)業(yè),讓城鄉(xiāng)居民走進美麗的生態(tài)空間,讓美麗的生態(tài)空間提供美麗的生態(tài)服務(wù)。

——生態(tài)安全。生態(tài)空間自然資源,包括林地、草地、濕地、林木、野生動植物等,被損毀抑或是流失,林業(yè)有害生物、森林草原火災(zāi)是生態(tài)空間安全的大敵。有害生物防治,森林草原防火,打擊“五亂”,生態(tài)空間資源管控,皆是維護生態(tài)空間資源安全職責(zé)。合起來即是“一管三防”:生態(tài)空間資源監(jiān)管和防蟲、防火、防盜。實施分級負責(zé)、上下聯(lián)動、齊抓共管,常態(tài)監(jiān)管,確保生態(tài)空間資源安全。

生態(tài)建設(shè)五項保障

實現(xiàn)生態(tài)空間高質(zhì)量、高顏值,需要全面推動思想解放和觀念更新,加快知識創(chuàng)新和技能提升技能,營造良好社會輿論氛圍,增加資金支持力度,建設(shè)高素質(zhì)的生態(tài)綠軍,形成上下統(tǒng)一、責(zé)權(quán)清晰、科學(xué)高效的支撐保障體系。要立足一個空間,統(tǒng)籌五大陣地、六條戰(zhàn)線,做好五項保障。

智能保障——為生態(tài)空間高顏值提供新的智能機制。林業(yè)是一個古老的部門,面對全新的生態(tài)空間,需要解放思想,更新觀念,真正在思想觀念上從一“業(yè)”——林業(yè),向一個空間——生態(tài)空間轉(zhuǎn)變。我們所說的林業(yè)科學(xué)技術(shù),絕不是一“業(yè)”之科學(xué)技術(shù),而是整個生態(tài)空間上五大陣地、六條戰(zhàn)線的科學(xué)技術(shù)。新時代新林人,面對全新的生態(tài)空間,知識恐慌、本領(lǐng)恐慌,在所難免,加快知識創(chuàng)新、技能升級,轉(zhuǎn)換智能模式,大勢所趨。用新思想新觀念新知識新技能,精準把握生態(tài)空間規(guī)律,精準識別生態(tài)空間特征,精準制定生態(tài)保護修復(fù)方案,建立健全生態(tài)空間數(shù)據(jù)調(diào)查、資源共享、互聯(lián)互通的創(chuàng)新服務(wù)平臺和生態(tài)空間科學(xué)技術(shù)保障體系,不斷提升生態(tài)空間知識和技能服務(wù)能力。

人文保障——為生態(tài)空間高顏值提供社會評價機制。在人文建構(gòu)上,實現(xiàn)從一“業(yè)”向一個空間的轉(zhuǎn)變,建立起與生態(tài)空間高顏值相適應(yīng)的生態(tài)空間文化,讓更多的人了解生態(tài)空間,愛護生態(tài)空間。要創(chuàng)新發(fā)展模式,拓寬傳播渠道,全方位、多角度展示美麗陜西生態(tài)空間新形象。要結(jié)合植樹節(jié)、愛鳥周等主題活動,普及生態(tài)空間文化,培養(yǎng)生態(tài)空間意識,讓生態(tài)空間文化扎根精神世界,形成生態(tài)空間精神圖譜。生態(tài)空間文化根植自然生態(tài)空間之中,陜西自然生態(tài)空間熠熠生輝,陜西生態(tài)空間文化必將特色鮮明,走在前列。秦嶺、華山、驪山、終南山、太白山、寶塔山,黃河、渭河、漢江、延河、無定河,黃帝陵、炎帝陵、華胥陵,以及大熊貓、朱鹮、金絲猴、羚牛,皆是陜西自然生態(tài)空間重要標識,與之相對應(yīng)的秦嶺文化、華山文化、驪山文化、終南山文化、太白山文化、寶塔山文化,黃河文化、渭河文化、漢江文化、延河文化、無定河文化,華胥文化、炎帝文化、黃帝文化,以及秦嶺四寶——大熊貓、朱鹮、羚牛、金絲猴文化,必將是陜西生態(tài)空間文化的重要板塊。

資金保障——為生態(tài)空間高顏值建立多元投入機制。在本源上,自然生態(tài)空間“厚德載物,生生不息”,并不需要人工干預(yù),也就不需要“多元投入”。然而,在三大空間并立之后,因為相互依存產(chǎn)生了復(fù)雜的耦合關(guān)系。生態(tài)空間上的五大陣地、六條戰(zhàn)線,皆需要資金保障,這好比是“樹冠對樹根的回報”。生態(tài)空間高顏值,就是提供生態(tài)產(chǎn)品,生態(tài)環(huán)境,這是最普惠的民生事業(yè),公共服務(wù),必然需要公共財政支撐,特別是中央財政優(yōu)先支持保障。這里的資金保障,不是保障一“業(yè)”,而是一大國土空間,且是為農(nóng)業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間提供生態(tài)保障的國土空間。中央基礎(chǔ)建設(shè)資金、專項資金,要向生態(tài)空間保護修復(fù)傾斜。進一步完善生態(tài)空間保護修復(fù)補償機制,生態(tài)資源收費基金和有償使用的征收管理辦法。加強金融組織合作,發(fā)揮生態(tài)富民、生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域資本吸引力,形成政府引導(dǎo)、市場推進、社會參與的多元化投融資渠道,激發(fā)生態(tài)空間保護修復(fù)內(nèi)生動力。

制度保障——為生態(tài)空間高顏值建構(gòu)政策法律體系。堅持用最嚴格制度、最嚴密法治保護生態(tài)空間,特別是永久生態(tài)空間。在原有森林、草原、濕地、荒漠化治理、大地景觀五大陣地相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,逐步要將生態(tài)空間五大陣地、六條戰(zhàn)線、五項保障作為一個整體,做出相適應(yīng)的制度安排,形成相對完善的生態(tài)空間法律法規(guī)體系。要將以國家公園為主體,自然保護區(qū)為基礎(chǔ),自然公園為補充的自然保護地體系,全部劃入生態(tài)保護紅線,實行歸口統(tǒng)一保護。“徒法不能自行”。要建立生態(tài)空間聯(lián)席會議制度,強化生態(tài)空間法律監(jiān)督,組建生態(tài)空間綜合執(zhí)法隊伍,綜合行使生態(tài)空間行政執(zhí)法權(quán)。建立健全生態(tài)空間全領(lǐng)域、廣覆蓋的山長制、林長制,生態(tài)空間目標考核機制與責(zé)任追究機制,用法律制度確保生態(tài)空間建設(shè)管理高質(zhì)量。

組織保障——為生態(tài)空間高顏值鍛造過硬生態(tài)綠軍。從一“業(yè)”到一個空間的轉(zhuǎn)變,是全方位跨越式的重大轉(zhuǎn)型。綠色是生態(tài)空間的本色,也是大自然的象征,新林人就是活躍在生態(tài)空間上的生態(tài)綠軍。要立足生態(tài)空間本色,將五大陣地、六條戰(zhàn)線、五項保障深度融合為一體,再造組織結(jié)構(gòu)和組織流程。要樹立生態(tài)空間主人翁意識,發(fā)揮生態(tài)空間建設(shè)主力軍作用,打造“政治強、業(yè)務(wù)精、形象好”的生態(tài)綠軍。要創(chuàng)建特色的生態(tài)綠軍文化,建設(shè)過硬的生態(tài)綠軍風(fēng)紀。秦嶺是世界級生態(tài)空間,四寶是世界級生態(tài)寶貝,生態(tài)綠軍是生態(tài)空間、生態(tài)寶貝的忠誠衛(wèi)士,要有秦嶺四寶一般的精神魅力。要像大熊貓一般謙遜、博愛,像朱鹮一般和美、高遠,像金絲猴一般機智、拼搏,像羚牛一般團結(jié)、堅毅,將“四寶精神”合力一起,決勝林業(yè)工作高質(zhì)量,生態(tài)空間高顏值。

習(xí)近平總書記指出:自然是生命之母,人與自然是生命共同體。城鎮(zhèn)空間、農(nóng)業(yè)空間和生態(tài)空間,三大空間是一棵大樹的三部分,也是密不可分的生命共同體。自然資源、生態(tài)環(huán)境兩大部門,在全程監(jiān)管三大國土空間。住建部門是城鎮(zhèn)空間建設(shè)管理主體,農(nóng)業(yè)部門是農(nóng)業(yè)空間建設(shè)管理主體,新林業(yè)部門則是經(jīng)略生態(tài)空間、建設(shè)管理生態(tài)空間的主體職能部門。也就是在這個意義上,新林人應(yīng)該無愧于新時代,具有更敏銳的生態(tài)自覺,更堅定的生態(tài)自信,更牢固的生態(tài)空間觀,勇做生態(tài)空間的忠誠戰(zhàn)士,創(chuàng)造數(shù)量更多質(zhì)量更好的生態(tài)產(chǎn)品,更加優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境,為美麗中國貢獻陜西力量,為美麗陜西貢獻林業(yè)力量。

2019年10月3日于磨香齋,4日、5日、6日三次修訂,13日第四次修訂。

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |