古鹽田“曬”出新故事 ——海南省儋州市老市村鹽田恢復及濕地生態保護修復案例

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2024/11/28 17:07:07

習近平總書記強調“海洋生態文明建設是生態文明建設重要組成部分”“要像對待生命一樣關愛海洋”。黨的十八大以來,在習近平生態文明思想的指引下,我國全面推進海洋生態保護修復工作,在建設安全、生態、健康、韌性、活力的“藍色海灣”“和美海島”“美麗岸灘”,不斷拓展優質親海空間,促進人海和諧等方面取得顯著成效,對推進海洋強國和美麗中國建設發揮了重要作用。

為推動習近平生態文明思想“廈門實踐”經驗走深走實,充分發揮優秀典型案例示范作用,自然資源部國土空間生態修復司組織開展了2024年海洋生態保護修復典型案例征集活動,在自然資源部北海局、東海局、南海局、海洋咨詢中心等單位的協助下,從各地推薦的案例中遴選出10個具有代表性的案例。這些案例展示了各地堅持陸海統籌、河海聯動,以美麗海灣建設、支撐高質量發展為目標,協同推進近岸海域污染防治、生態保護修復、岸灘環境整治和海岸帶生態減災等方面先進做法,取得了明顯的生態、社會和經濟效益。希望通過分享這些生動案例,為海洋生態保護修復提供可借鑒的樣板。本期介紹“海南省儋州市老市村鹽田恢復及濕地生態保護修復案例”實施生態修復的做法和成效。

老市村位于海南省儋州市西部,是典型的咸淡水交匯之地,擁有大面積自然濕地和曬鹽場。自上世紀起,隨著養殖業不斷擴張,老市村的海水和地下水遭受嚴重污染,紅樹林出現退化,招潮蟹等海洋生物大量死亡,垃圾日益增多,生態環境嚴重惡化。為深入貫徹落實習近平總書記在考察海南時提出的“海南要堅持生態立省不動搖,把生態文明建設作為重中之重”的重要指示,老市村積極探索“生態 文化 經濟”鄉村融合發展模式,致力于將老市村打造為濱海濕地生態修復與可持續發展示范社區,為同類型村落的養殖塘生態修復和產業發展提供新思路、新范例。如今老市村鹽田及濕地生態修復效果顯著,收獲了良好的社會、經濟和生態效益,成為海南和美鄉村建設的新樣板。

基本情況

老市村所在的海頭鎮位于海南省儋州市西部,瀕臨北部灣,珠碧江穿流而過,是典型的咸淡水交匯之地。據《儋縣志》記載,清朝時期,老市村是海頭鎮的政治經濟文化中心,以鹽田為主要經濟產業,此后老市鹽田歷經百年洗禮,始終保持初期的產業形態。直至二十世紀九十年代,老市村大面積自然濕地和曬鹽場被改造為養殖塘場,大量鹽田被開墾進行魚蝦養殖。高密度養殖廢水直排,造成海水和地下水污染,植被喪失,水土流失嚴重,老市村內原有古河道與養殖池塘周邊的溝渠淤積堵塞,海水交換受阻,導致暴雨天時老市村內浸淹嚴重。由于養殖效益走低與海洋環境退化,大片養殖塘被廢棄,老市村的生態環境狀況雪上加霜。

為做好老市村荒廢養殖塘生態修復工作,解決近海污染、生境破壞等環境問題,政府和公益組織牽頭,在老市村先后開展了多個生態保護修復項目。2020年,儋州市爭取到省級國土空間生態修復專項資金開展老市村鹽田恢復及濕地生態修復項目,將已清退的養殖塘恢復為鹽田和生態濕地,對退化溝渠及干涸的古河道進行整體疏浚,全面修復老市村生態環境。除此之外,老市村還開展了多種形式和內容的生態修復,其中藍絲帶海洋環境保護協會申請的“海南省儋州市老市村濕地生態修復及垃圾管理”項目成功入選“生物多樣性100 全球典型案例”,在2021年10月昆明舉行的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會期間宣傳。

主要做法

(一)恢復環村水系連通,提升村域生態面貌

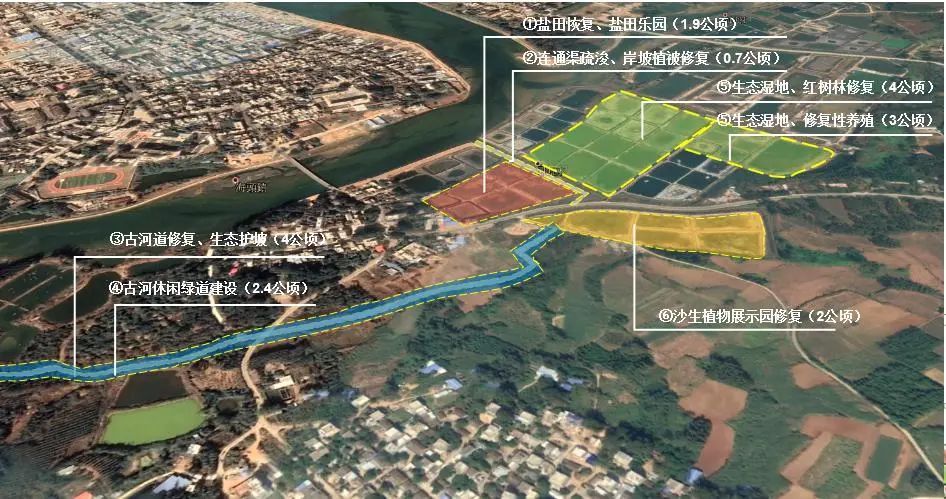

通過清除清退養殖區域四周溝渠內的廢棄物,開展古河道和溝渠疏浚,恢復項目區水系連通和水體交換條件,加固溝渠岸坡,采用生態濾壩加固古河道邊坡,沿河道種植木麻黃、大葉欖仁、酸豆樹等原生植物,構建生態護坡,強化水土保持功能。恢復鹽田1.9公頃,修復生態濕地7公頃,修復鹽田連通渠0.7公頃,修復古河道4公頃,修復休閑綠道2.4公頃,建設沙生植物展示園2公頃。

▲項目建設方案圖

(二)探索蝦塘傳統養殖模式向生態塘及鹽田綜合利用方式轉換

在清退養殖區域通過微地形改造、恢復古鹽田、紅樹林濕地和沙生植被等方式,構建多樣化的濱海濕地類型。在1.9公頃恢復區內挖掘納潮溝渠,并用壘石圍邊,恢復區內部根據村民古法制鹽的流程建設鹽池、過濾池、曬鹽平臺等設施,曬鹽平臺由火山石鹽槽制作。在清退的養殖塘內實施微地形改造,構建人工島、水體、生態駁岸和紅樹林、鳥類棲息地等生境。根據高程條件,人工島種植紅海欖等真紅樹植物,生態駁岸上種植水黃皮、草海桐等半紅樹植物和耐鹽植物。

▲項目整體生態修復平面圖

(三)強化當地居民深度受益與參與,讓綠色發展理念深入人心

營造建設三個生態小島,構筑市民游客親水空間,建設沙生植物園,開展紅樹林濕地綜合修復試點,組織當地村民和志愿者共同在珠碧江入海口、蝦塘邊等地種植紅樹幼苗,并引導村里婦女組建紅樹林女子巡護隊,助力紅樹林濕地修復,通過普及垃圾分類知識、組織集體清理打撈垃圾等活動,讓更多村民親身參與到環境保護的行動中來。

成 效

(一)生態效益

海岸帶生態空間有效擴展。隨著恢復鹽田、修復生態濕地、古河道,構建休閑綠道和沙生植物展示園等措施的實施,老市村養殖塘荒廢、溝渠疏浚功能退化、河道枯竭、植被群落退化、土地利用破碎化的狀況得到極大程度的改善,當地生物多樣性得到恢復,被稱為中國“最美小鳥”之一的栗喉蜂虎在老市村棲息落戶。

濱海生態景觀價值不斷提升。在生態景觀方面,修復后的老市村將鹽田、生態濕地、古河道、紅樹植被護坡生態景觀有機結合,構成獨具海南特色的古村落自然風貌。在生態文化方面,良好的自然環境和獨有的古鹽田風貌結合老市村已有的圖書館、足球聯盟等資源,提升該地區生態景觀游憩、自然教育以及生態藝術價值,取得良好成效。

▲老市村修復前后:河道干凈整潔

▲老市村修復前后:生態濕地欣欣向榮

(二)社會效益

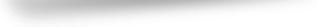

老市村的生態修復為當地開展多元社會文化活動提供了良好條件,老市村已開展兩屆獨具特色的酸豆節文化活動,吸引了不少外地游客慕名而來。清華大學學生團體在這里開展社會實踐,進一步增加了老市村的知名度,此外,老市村還陸續開展了研學、親子、園藝等多種類型的文化活動。

▲老市村開展的部分文化活動(酸豆節 社會實踐)

舊貌換新顏的老市村,不但改善了原有不斷惡化的生態環境,還通過開展豐富多彩的旅游文化活動,帶動了產業發展,增強了當地居民對自然生態環境保護的認同感、歸屬感和責任感。同時,該項目也為同類型村落的生態修復提供新思路、新范例,在該項目基礎上,老市村先后與多個公益組織、科研機構合作,如“海南省儋州市老市村濕地生態修復及垃圾管理”項目、“社區生物多樣性的本底調查”等,在人居環境改善、生態環境復育、社區家底生態資源調研、社區生計等方面成效顯著。

(三)經濟效益

推動老市村向綠色產業轉型升級,恢復后的鹽田每月產值約4萬斤古鹽,每斤可銷售5元,預計月產值20萬元,年產值240萬元。老市村擁有上百棵酸豆樹,每年可收獲約2萬斤熟果,可以產2萬瓶酸豆醬,按20元一瓶,年產值為40萬元。

▲修復后老市村鹽田航拍圖

鹽田及酸豆產業增加了老市村居民的收入,改善了村民生活質量,也為這個村落帶來了發展旅游經濟的可能。老市村鹽田恢復后,不斷探索開發鹽療體驗、鹽田體驗、鹽產品售賣等旅游活動,吸引游客前來參觀游覽,旅游給老市村帶來了新的生機,目前,老市村已正式推出古法制造的“老市鹽”、酸豆醬等系列生態有機農產品,旅游產業也為老市村當地其他生態產業發展起到帶動作用。

▲老市村村民正在用古法開展制鹽活動

▲老市村最新推出的生態有機農產品(老市鹽 酸豆醬)

生態保護修復對于老市村村民已經不是陌生的字眼,未來會有更多資源進入老市村,深入挖掘和激活歷史文化資源,在保護生態的前提下發展多元產業,必將打開鄉村振興的新局面,書寫人與自然和諧共生的新篇章。

海南省自然資源和規劃廳推薦

儋州市自然資源和規劃局提供案例

推薦

| 我也說兩句 |

| E-File帳號:用戶名: 密碼: [注冊] |

| 評論:(內容不能超過500字。) |

*評論內容將在30分鐘以后顯示! |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn